Christian Wolff: Burdocks (1970/71) für eine oder mehrere Gruppen von fünf oder mehr Spielern

Kompositionen für variable Besetzungen sind wohl so ziemlich das angestaubteste, was die Mottenkiste der Avantgarde zu bieten hat. Die Protagonisten dieser historischen Musizierpraxis – Leute wie Earle Brown, Christian Wolff oder Roman Haubenstock-Ramati – kennt man fast nur noch aus den Geschichtsbüchern, ihre Kompositionen hört man nicht mehr an, kaum je stehen sie auf irgendwelchen Konzertprogrammen.

Trotzdem – oder gerade darum! – plane ich gerade ein Stück für variable Instrumentation zu komponieren! Und JAA: Es soll noch schrecklicher werden als die Vorbilder aus den 70ern!!! NEIN: es geht dabei um etwas ganz anderes.

In den 60er und 70er Jahren entstanden die Stücke für variable Besetzung vor dem Hintergrund der neuen und aufregenden Aleatorik – auch so ein Begriff aus grauer Vorzeit, den man heute kaum mehr verwendet. Statt Aleatorik sagt man heutzutage Improvisation, und der Fokus verschiebt sich damit unausgesprochen von der Zufälligkeit des Resultats auf die eigenverantwortliche Gestaltungskraft der Musiker.

Wenn ich heute ein Stück für variable Besetzung schreibe, dann mache ich das nicht, weil ich mir von der zufälligen Kombination beliebiger Instrumente einen ästhetischen Mehrwert verspreche. Ich mache es, weil ich auf die gestalterische Fähigkeit der Musiker vertraue, einen abstrakt-instrumentenunspezifischen Stimmpart in die idiomatische Sprache ihres eigenen Instruments zu überführen.

So könnte ich z.B., anstatt “slap” oder “pizz.” zu notieren, “kurz, federnd” schreiben – und der Musiker entscheidet aufgrund der musikalischen Gestalt und syntaktischen Umgebung selbst, welche Spieltechnik am besten geeignet ist. Eine swingende, pulsierende Basslinie hat auf dem Kontrabass Tradition – was aber wird ein Fagottist, ein Tubist, ein Pianist in derselben Situation machen?

Die variable Besetzung, so wie ich sie verstehe, zwingt die Musiker, sich darüber Gedanken zu machen, was sie gerade spielen, welche Bedeutung und welche Funktion die Noten im aktuellen musikalischen Kontext haben. Es zwingt sie mitzudenken – die Struktur der Musik zu verstehen. Und es bringt sie im besten Fall dazu, das ganze idiomatisch-spieltechnische Repertoire ihres Instruments in den Dienst der Musik zu stellen – sie kennen ihr Instrument halt doch hundertmal besser als jeder Komponist (darum oft die spieltechnische Ineffektivität vieler komponierter Instrumentalparts).

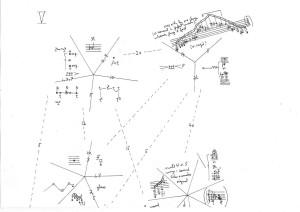

Für den Komponisten ist dabei die Herausforderung, die Parts so abstrakt und doch so musikantisch zu schreiben, dass sie sich auf den verschiedensten Instrumenten immer neu und eigenständig realisieren lassen. Wenn eine Klarinette, eine Geige oder eine Trompete den Part spielen, muss es jedesmal ähnlich gut passen, muss es ähnlich genuine Wendungen nehmen können. Das dürfte durchaus kompliziert werden – aber jedenfalls unendlich aufregender als die ideologisch motivierte Zufallskombiniererei der vergangenen Dekaden.

Und am Ende habe ich, wenn alles gutgeht, ein universelles Stück, dass ich allen Ensembles anbieten und zu allen Wettbewerben schicken kann… ästhetischer und praktischer Mehrwert kombiniert! Ist das nicht toll??