Jetzt muss ich die Katze endlich einmal aus dem Sack lassen, da ich ja schon seit einigen Wochen in meinen PS von einem großen Leseprojekt rede, das mich derzeit beschäftigt. Es ist: Arno Schmidt: „Zettels Traum“, der umfangreichste Roman, der in meiner Bibliothek steht – bzw. liegt. Denn das riesige Format kann man nicht sinnvoll in ein Regal stellen, zumal ich die alte Studienausgabe in 8 broschierten Heften besitze, die aufrechtes Stehen auf die Dauer nicht aushalten würden. Und ich hasse nichts mehr als vom Stehen schief gewordene Bücher.

Jetzt muss ich die Katze endlich einmal aus dem Sack lassen, da ich ja schon seit einigen Wochen in meinen PS von einem großen Leseprojekt rede, das mich derzeit beschäftigt. Es ist: Arno Schmidt: „Zettels Traum“, der umfangreichste Roman, der in meiner Bibliothek steht – bzw. liegt. Denn das riesige Format kann man nicht sinnvoll in ein Regal stellen, zumal ich die alte Studienausgabe in 8 broschierten Heften besitze, die aufrechtes Stehen auf die Dauer nicht aushalten würden. Und ich hasse nichts mehr als vom Stehen schief gewordene Bücher.

Folglich liegt „Zettels Traum“ bei mir seit knapp 30 Jahren ganz oben auf dem Bücherregal, als stiller Vorwurf, warum ich nicht endlich die Lektüre beginne. Ein Lese-Aufschieberitis-Zustand, der nicht länger tragbar war, zumal im Schmidt-Jubiläumsjahr, sodass ich mir vor einigen Wochen, mitten im Matura-Stress, ein Herz genommen und begonnen habe. (Arge Stress-Situationen sind bei mir immer gut für dicke Bücher.) Außerdem bin ich im Titelbild dieses Blogs ja mit einem Heft von “Zettels Traum” zu sehen. Bisher war das Hochstapelei, was sich nun langsam ändert.

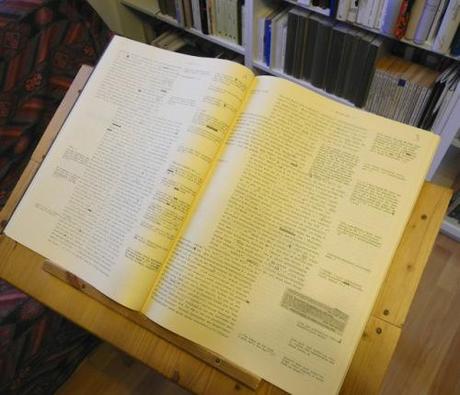

Schmidt, dessen „kleinere Werke“ ich ja schon lange alle gelesen habe, wollte mit dem „Zettel“ wohl den größten Roman der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts schaffen. Was Format, Textmenge und Schwierigkeitsgrad betrifft, ist es ihm gelungen. Inzwischen bin ich etwa in der Mitte der 1330 dreispaltigen A3-Seiten angelangt und kann so ein Urteil schon fällen.

Auffällig ist zunächst die äußere Form: Der Text steht in drei Spalten, eine davon, meist befindet sie sich in der Mitte, ist breiter und enthält die Haupthandlung, die anderen beiden sind schmälere Spalten für Ergänzungen aller Art. Ich lese die mittlere immer, überspringe aber manchmal etwas an den Seiten, muss ich zugeben.

Auffällig ist zunächst die äußere Form: Der Text steht in drei Spalten, eine davon, meist befindet sie sich in der Mitte, ist breiter und enthält die Haupthandlung, die anderen beiden sind schmälere Spalten für Ergänzungen aller Art. Ich lese die mittlere immer, überspringe aber manchmal etwas an den Seiten, muss ich zugeben.

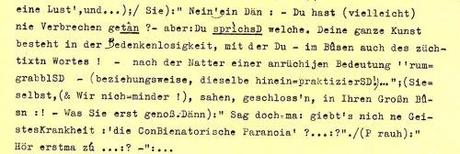

Sieht man näher hin, fällt auf, dass kaum ein Wort in normaler Orthografie geschrieben ist. Das kennt man ja von Arno Schmidts früheren Werken, hier aber ist es zur wortzyklopischen Gewaltleistung angeschwollen, die wohl nicht mehr überboten werden kann. Dabei wird kein einziges Mal eine bedeutungs-lose Veränderung vorgenommen, sondern diese „Verschreibungen“ dienen immer dem Zweck, verborgene Bedeutungen sichtbar zu machen.

Misstrauen gegen traditionelles Erzählen

Schmidt steht mit diesem Roman ganz im 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert des Misstrauens gegenüber dem traditionellen Erzählen. Bei Joyces „Ulysses“ oder Prousts „Recherche“ hatten wir ja schon Produkte, die aus diesem Misstrauen heraus entstanden sind. Über Proust fallen im „Zettel“ nur verächtliche Worte, Joyce hingegen ist Schmidts verehrter Meister. Auffällig ist, dass der „Zettel“ wie der „Ulysses“ an einem einzigen Tag spielen.

Schauplatz ist nicht eine Stadt, sondern – klar autobiographische Reminiszenz – das Dorf „Ödingen“ in einer norddeutschen Heidelandschaft. Dort verbringt die Familie Jacobi (Vater Paul Jacobi, von Beruf Übersetzer und gerade mit einer Edgar-Allan-Poe-Übersetzung beschäftigt, dessen Frau Wilma, eine reichlich scharfe und rundliche Person, und deren 16jährige eher dürre Tochter Franziska) bei ihrem Freund Daniel Pagenstecher den letzten Tag eines mehrtägigen Aufenthalts.

Äußerlich kann sich in dieser Einöde nicht viel abspielen: Man geht durch die Heide zum nächsten Örtchen, spaziert – nachdem man sich dort im Café gestärkt hat (Paul zu Wilmas Ärger mit hochprozentigem Alkohol) – wieder zurück zu Daniels Kleinhäusler-Domizil, kocht etwas zum Essen (das dürfen die Frauen übernehmen), verzehrt das dann; die Damen kümmern sich danach um den Abwasch und sonnen sich ein bisschen, während die Männer einen Verdauungsspaziergang zum nahe gelegenen Badeteich machen, wo es reichlich Weiblichkeit zu betrachten gibt. Vor einem nahenden Gewitter flüchtet man nach Hause, wo zunächst Gurken eingelegt werden und dann im Oberstübchen die Bibliothek Daniels begutachtet wird.

Poe – Poe – Poe – Poe – Poe …

Wie die Dauerberieselung mit Radiomusik an Arbeitsplätzen läuft neben all diesen bescheidenen Vorgängen ein sehr ungleich verteiltes „Gespräch“ über Edgar Allan Poe und seine Werke dahin: Daniel ist nämlich ein mehr als profunder Kenner Poes und aller ihn je möglicherweise beeinflusst habenden Autoren, er ist geradezu ein Poe-Magier, der für alles, was er bespricht, auch gleich die Belegstellen samt Band- und Seitenzahlen auswendig weiß und in seiner Bibliothek selbstverständlich die jeweiligen Quellen-Bände parat hat. An der Überfülle seines Wissens lässt er Paul und Wilma teilhaben, wobei Paul eifrig Notizen macht, während Wilma stereotyp ungläubig auf Daniels Enthüllungen reagiert und alles kritisch hinterfragt.

Die Etym-Methode

Was hat Daniel so Überraschendes zu sagen? Er exerziert vor, dass man praktisch in jedem zweiten Wort Poes einen verhüllten sexuellen Hintersinn entdecken kann. Die Methode hiezu: Man muss die in den Wörtern steckenden „Etyms“ aufspüren, das sind so eine Art „sexualsprachliche Wortwurzeln“, die sich entlarven, wenn man ähnlich klingende Wörter aus der Umgangssprache, der Vulgärsprache und aus allen möglichen Fremdsprachen, derer Daniel kundig ist (neben Englisch zum Beispiel Latein, Französisch, Italienisch, Spanisch, aber ansatzweise noch viele weitere), heranzieht und schaut, ob diese vielleicht irgendeine sexuelle Bedeutung haben.

Ok, es dauert nicht lang, dann ist einem als Leser klar, wie das funktioniert. Und ab diesem Zeitpunkt wird’s problematisch: Wenn man nicht gerade selbst ein Poe-Übersetzer ist, sind die tausenden von weiteren Analysebeispielen, die Daniel in niemals versiegender Fülle anführt, nämlich allmählich ermüdend. Es gibt ja keine nennenswerte Steigerung oder Entwicklung in dieser Analyse, sondern sie rauscht auf immer gleichem Niveau dahin, mal diesen, mal jene Aspekt in den Vordergrund rückend. Wenn man nun aber bedenkt, dass diese Poe-Passagen rund zwei Drittel des Textes ausmachen, dann weiß man, was die Leserin bzw. der Leser durchzustehen hat.

Machohafte Männerperspektive

Apropos LeserIN: Ich vermute, deren wird es vergleichsweise wenige geben, da der Roman ja aus einer geradezu machohaften Männerperspektive geschrieben ist (die man von Schmidt gewöhnt ist und die er, zeittypisch, überhaupt nicht problematisiert). Die Frauen werden a) als Haushälterinnen und b) als Objekte sexueller Begierde gesehen, während sie sich selbst eher als a) Hausfrauen und b) natürliche Opfer unvermeidlicher sexueller Begierden der Männer sehen. Eine klare, wenn auch unausgewogene Rollenverteilung.

Die aus heutiger Sicht etwas anrüchige „Würze“ in der Geschlechterbeziehung entsteht dadurch, dass der alte Junggeselle Daniel in Franziska verliebt ist – und sie in ihn. Sie spielt eine Lolita-Rolle, auch wenn sie bereits 16 ist. Die beiden – und das ist neben der Poe-Geschichte die zweite Hauptsache des Romans – flirten ununterbrochen miteinander, sofern sie in Sicht- oder Hörweite sind. Was Daniel empört, ist Wilmas Vorhaben, Franziska aus der Schule zu nehmen und als Verkäuferin in einem Schuhgeschäft unterzubringen. Dort werde sie als erstes vom Inhaber missbraucht werden, ist er sicher, und davor will er sie bewahren. Ob ihm das gelingt, wird sich in der zweiten Hälfte vielleicht zeigen.

Wichtig: ein Lesepult

So weit ein Zwischenbericht. Hoffentlich geht mir nicht die Energie aus, den Rest auch noch zu lesen. Wichtig sind jedenfalls viel grüner Tee oder andere Aufputschmittel, um über die Poe-Ebenen hinwegzukommen. Und: mein bewährtes Lesepult.

Arno Schmidt: Zettels Traum. Faksimile-Wiedergabe der einseitig beschriebenen, 1334 Blätter umfassenden Manuskripts der Werkes „Zettels Traum“ von Arno Schmidt. Studienausgabe in 8 Heften. 2. Auflage 1986, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.

Erste Auflage: 1970, Goverts Krüger Stahlberg Verlag, Stuttgart.

Inzwischen gibt es eine gesetzte Ausgabe im Suhrkamp-Verlag, deren vierbändige Studienausgabe übrigens 2014, im Schmidt-Jubiläumsjahr (100. Geburtstag!) signifikant preisgesenkt ist.