Young Fathers

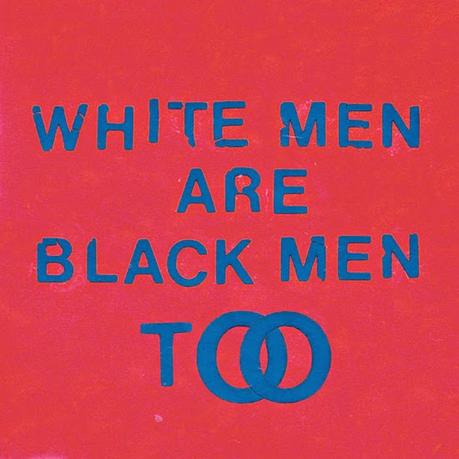

Young Fathers“White Men Are Black Men Too”

(Big Dada)

Natürlich geht es hier in erster Linie darum, das grandiose zweite Album der schottischen Crossover-Formation Young Fathers zu loben und zu preisen. Weil es fast noch besser geworden ist als ihr erstes. Und weil sie damit jedweden Zweifel aus der Welt geschafft haben, die Verleihung des Mercury-Prizes im vergangenen Jahr für ebenjenes Debüt könnte zu früh gekommen sein. Es geht hier aber auch um die notwendige Ehrenrettung für einen Begriff, der hierzulande über Jahrzehnte ein beschauliches und unbescholtenes Dasein führen durfte, bis ihn das (wenn auch nicht persönliche) Wirken eines gewissen Rudi V. in schändlichen Misskredit brachte: Das Rumpeln. Keine Ahnung, woher der schlechte Leumund kommt, schließlich gab es dafür in grauer Vorzeit sogar spezielle Kammern (Hashtag: Willi Schwabe), in denen nach Herzenslust dem ungeordneten Chaos fröhnen konnte, wer keine Lust auf Geradlinigkeit, Klarheit und Perfektion hatte. Und dabei Erstaunliches zu Tage fördern konnte.

Die Young Fathers haben es mit „White Men Are Black Men Too“ zur wahren Meisterschaft im Rumpeln gebracht, die zwölf Stücke sind so vielgestaltig, roh und ungestühm, wie es von einem Zweitling kaum zu erwarten war – eine Nummer Sicher jedenfalls klingt entschieden anders. Jeder der Songs ein tiefdunkles Wummern von ganz weit unten her, spannungsgeladene Deadbeats, mal als schiefes Electrospiritual („Feasting“), mal als fiebrig klackernder Sound mit halblaut genuschelten Lyrics („Rain Or Shine“) – wild, archaisch, bedrohlich. Da, wo TV On The Radio die Rhythmuskomponente im Laufe der Zeit für den großen Pop etwas vernachlässigt haben, hauen die drei Kerle aus Edinburgh mächtig auf die Felle. Bei „Shame“ hämmern die Loops zu garstigen Gitarren, in „27“ hüpfen überdrehte Afrobeats in der Runde, als gäbe es keine Sperrstunde.

„Old Rock’n Roll“ kommt wie ein altes, knarzendes Dampfschiff daher, auf dem man sich zu einem beschwörenden Totentanz getroffen hat und an passenden Stimulanzien kein Mangel war. Was ja irgendwie auch hinhaut, denn hier wird er ja auch gerade beerdigt, der gute, der brave schwarze Mann: „I’m tired of playing the good black, I said I’m tired of playing the good black, I’m tired of having to hold back … Some white men are black men too, niggah to them, a gentleman to you.” Das ganze herrliche Geschrei, Georgel und Gezerre ist nicht weit weg von einem David Lynch und seinem albtraumhaften, surrealen Bilderkosmos, in welchem die abgedrehtesten Gestalten zugleich immer auch die faszinierendsten sind. Die Art und Weise, wie die Young Fathers Bezüge aus Soul, Big Beat, Traditional, Blues und HipHop miteinander vermengen, ist somit nicht weniger als ein hochenergetisches und unterhaltsames Lehrstück in Sachen Musikgeschichte. http://www.young-fathers.com/