Wonne aus der Tonne: Verdammt zu leben – Verdammt zu sterben

Werte Neigungsgruppe der schönen Künste, willkommen zu einer neuen Tour durch die Hinterzimmer cineastischer Meisterwerke. Ein Jahr voller wunderbarer Genre-Filme in dieser Rubrik liegt hinter uns. Nur ein Genre wurde bisher sträflich missachtet. Zeit also, das endlich nachzuholen und eine besonders würdevolle Huldigung ins Feld zu führen. Begrüßen wir also unseren ersten Western in diesen Gefilden. Selbstverständlich Spaghetti al dente!

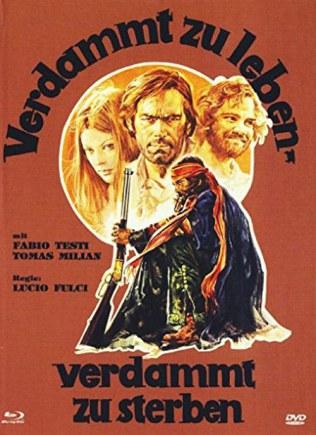

Verdammt zu leben – Verdammt zu sterben

OT: I quattro dell’apocalisse, Italien, 1975, Regie: Lucio Fulci, Drehbuch: Ennio De Concini, Mit: Fabio Testi, Lynn Frederick, Tomás Milián, u.a.

In einer Kleinstadt in Utah anno 1873 beschließen die Bürger, dem Verbrechen den Kampf anzusagen. Blöd für den Falschspieler Stubby Preston (Fabio Testi), der zusammen mit der schwangeren Hure Bunny (Lynn Frederick), dem Trinker Clem und dem schwarzen Medium Bud Wilson aus der Stadt gejagt wird. Kurzerhand beschließt das Quartett wider Willen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, um das Glück in einer anderen Stadt zu testen. Auf dem Weg treffen sie auf den absolut widerwärtig bösen Chaco (Tomás Milián), der sie unter Drogen setzt, Bunny vergewaltigt, Clem ins Bein schießt und alle zum Verdursten in der Steppe zurücklässt. Grund genug also für Stubby, Rache zu schwören. Bis dahin liegen aber noch eine Menge schmerzliche Erfahrungen auf dem Weg.

Lucio Fulci ist, sofern überhaupt bekannt, vor allem für seine Zombie-Splatter-Filme der 80er Jahre berühmt. Seine dort ausufernden Gewaltexzesse riefen damals sämtliche Zensurbehörden auf den Plan, und viele Filme von ihm haben noch heute unter Verboten und Kürzungen zu leiden. Dass der gute Mann auch ganz anders konnte und von Komödien, über Gialli bis hin zum Western eigentlich alle Genres bediente, wird meist übersehen. Verdammt zu leben – Verdammt zu sterben ist sein zweiter von drei Western und gleich in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.

Zum einen fällt einem unweigerlich die starke, symbolträchtige Bildsprache auf. Gleich zu Beginn erleben wir die „Säuberung“ der kleinen Stadt, in der sich die Spitzen der Gesellschaft weiße Masken überziehen und dem Verbrechen, dem Laster und der Lust den Garaus machen. Der wahnsinnige Chaco wiederum erinnert von Auftreten und Habitus sicher nicht von ungefähr an den kürzlich verstorbenen Sektenführer Charles Manson. Die aufgemalten Kreuze unter seinen Augen, sollen angeblich Tomás Miliáns Idee gewesen sein, und Mansons Hakenkreuz-Tattoo zwischen den Augen reflektieren. Im letzten Drittel des Films, als es zur Geburt des Kindes von Bunny in einem verschneiten Bergdorf kommt, das nur von Männern bewohnt wird, wird der Film gar mit christlicher Symbolik aufgeladen, beinah schon überfrachtet. So gerät die Niederkunft Messias-gleich, wenn dann die Männer wie die Hirten ihre Aufwartungen und Geschenke bringen. Auch der Titel verweist zumindest im Original auf biblische Zitate, beschreibt er die 4 Protagonisten doch gleich als Reiter der Apokalypse.

Ebenfalls erwähnt werden muss die Drastik mit der Fulci einige wenige Momente inszeniert. So fliegen bei den Schusswunden gleich ganze Bauchdecken mit. Ein Sherriff wird von Chaco aufs Abscheulichste gefoltert, und sogar das Thema Kannibalismus wird auf ebenso unerwartet-berührende, wie unappetitliche Weise aufgegriffen. Auch bemerkenswert erscheint in dem Zusammenhang, dass der Film bei aller Rohheit sehr zärtlich, ja, Fulcis emotionalster, ein beinah schon sentimentaler Film geworden ist. Dabei tragen die formidablen Darsteller das große Drama mit Bravour, allen voran natürlich Testi und Milián. Aber auch Michael J. Pollard als Trinker Clem, sowie der Rest der Cast wissen zu überzeugen.

Etwas merkwürdig und gewöhnungsbedürftig bleibt der poppig-schlagerhafte Soundtrack, der wohl den Geschmack der Zuseher teilen dürfte. Auch eher ungewöhnlich ist sicherlich die episodenhafte Struktur des Drehbuchs, wie auch die vielen Männertränen gegen Ende des Films. Die Rache Stubbys an Chaco zum Schluss wird dann, wie es der oft bemühte Spruch empfiehlt, kalt serviert. Passiert langsam und trotzdem wie nebenbei und führt auch zu keinerlei Erlösung. Alles ist verloren. Und nichts kommt zurück.

Im Gegensatz zu dieser Kolumne! Die kommt fix wieder. In 14 Tagen lest mehr darüber an dieser Stelle.

Bis dahin bleibt mir gewogen und seltsam!

Autor

Benedict ThillSchon als Kind sah er sich am liebsten heimlich Horrorfilme an und hat seitdem einen Schaden weg. Wenn er nicht gerade Schundfilme schaut, schreibt er Theaterstücke für Kinder und Jugendliche, die dann auch regelmäßig aufgeführt werden. Kein Scherz.

–&post;