Wien Modern

Begegnungen

Ein Gespräch von Michaela Preiner mit Bernhard Günther, dem künstlerischen Leiter von Wien Modern, über den Geist des Festivals, herausragende Produktionen dieser Saison, gängige Vorurteile und einen riesigen Skandal.

Wien Modern feiert mit 6 großen Produktionen und gut 3 Dutzend kleineren seine 30. Ausgabe. Grund genug, Bernhard Günther, seit vorigem Jahr künstlerischer Leiter, ein wenig über die Konzeption des Festivals für zeitgenössische Musik und die Highlights dieser Saison zu befragen.Könnten Sie kurz skizzieren, was den Geist von Wien Modern auszeichnet?

Wien Modern wurde erfunden, damit man durch das Festival einen Einstieg in die zeitgenössische Musik findet. Der Ausgangspunkt von Claudio Abbado 1988 war ja die Überzeugung, dass diese Musik in die großen Säle gehört und das Vertrauen darauf, dass sie diese auch füllen kann. Am Anfang von Wien Modern steht die Behauptung: Diese Musik eignet sich für viel mehr Menschen, als man glaubt.

Wien hat unter den Städten wie Paris, Warschau, Straßburg, Berlin, die große Festivals für zeitgenössische Musik veranstalten, tatsächlich ein besonders großes, musikbegeistertes Publikum. Wir zählen zwischen 500 und 700 Menschen, die zu unserem Stammpublikum gehören, regelmäßig einen Generalpass kaufen und in viele Veranstaltungen gehen. Aber insgesamt ist ein Festival, das nur zeitgenössische Musik präsentiert und wie im letzten Jahr damit 27.000 Leute erreicht, wahrscheinlich weltweit einzigartig. Das gibt es so nur in Wien, und das spricht für die Stadt und den Grad ihrer Neugier und Musikbegeisterung. Deswegen ist in Wien ein so großes Ausrufezeichen für die zeitgenössische Musik, wie Wien Modern es ist, am richtigen Ort.

Wir haben heuer im Jubiläumsjahr sehr viele große Produktionen. Beispielsweise die sechs großen Veranstaltungen, die ganz in der Tradition des Kunstvertrauens von Claudio Abbado stehen. Das trauen wir uns, weil wir von dieser Musik begeistert sind und glauben, dass sich die Begeisterung mit noch viel mehr Menschen teilen lässt, als sich ohnehin schon interessieren.Wenn jemand ein Konzert besuchen möchte, aber keine Ahnung von zeitgenössischer Musik hat, wo soll er oder sie anfangen im diesjährigen Programm zu suchen?

Das diesjährige Generalthema ist „Bilder im Kopf“. Hat man nicht ohnehin bei jedem Musikhören Bilder im Kopf?

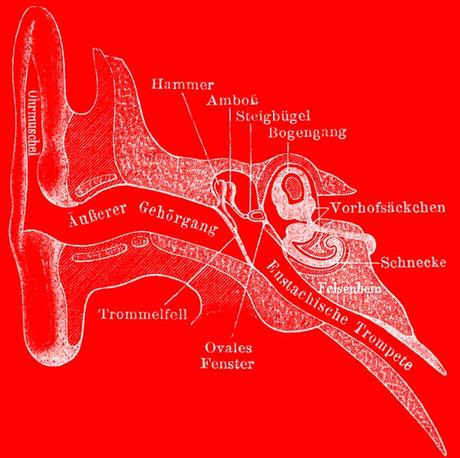

Bilder im Kopf (© Meyers großes Konversations-Lexikon 1905)

Bilder im Kopf (© Meyers großes Konversations-Lexikon 1905)

Der Titel richtet sich auch an die Menschen, die noch das Klischee von der trockenen, komplizierten, grauen Materie „zeitgenössische Musik“ mit sich herumtragen. Die neue Musik ist ja über Jahrzehnte hinweg in einem sehr technikorientierten, expertenlastig herüberkommenden Diskurs kommuniziert worden. Da gibt es beispielsweise das Stichwort des „Bilderverbots“, das tatsächlich in der deutschsprachigen Musik des 20. Jahrhunderts eine Rolle gespielt hat. Da wurde diskutiert, dass zeitgenössische Musik nicht bildhaft sein dürfe, die Konstruktionsmerkmale standen im Vordergrund, Sinnlichkeit, Assoziationen und Phantasie kamen dabei nicht vor. Der Versuch, diese wilden Assoziationen, die beim Hören von Musik in vielen Fällen in Gang gesetzt werden, in der Kiste zu halten, ist aber nicht ganz gelungen. Ein paar dieser großen Momente in der Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte, in denen sich die Bildhaftigkeit wieder freigekämpft hat, zeigen wir heuer im Festival.

Das größte und am umfangreichsten zu erlebende dieser Beispiele ist zugleich auch – in rein musikalischen Metaphern gesprochen – das farbenprächtigste: Ab den 1970er Jahren entstand in Paris die sogenannte „Musique spéctrale“. Die Spektralmusik hatte mit mehreren Dingen zu tun: Einerseits sagte sich eine damals junge Komponistengeneration in Frankreich: „Diese technische Konzeption von Boulez bis Barraqué, der entspricht nicht unserer Vorstellung von Musik.“ Sie haben sich dann neu auf das Phänomen des Hörens fokussiert. Darauf, den Klang als etwas sehr Konkretes zu vermitteln und nicht als etwas, worüber man theoretische Beschreibungen abliefert, oder als etwas, das man quasi mit Hilfe von Konstruktionsplänen erzeugt. Es ging ihnen wirklich um die physische Qualität des Klangs an sich. Und gleichzeitig kamen damit auch Titel in die Musik zurück, wie man sie vielleicht zuletzt bei Debussy hatte, zum Beispiel „Treize couleurs du soleil couchant“ – „Dreizehn Farben der Abendsonne“ oder „La barque mystique“ – „Das mystische Boot“. Die Spektralmusik war tatsächlich einer der großen Befreiungsschläge für die Musik des 20. Jahrhunderts, mit großen Folgen für die Musik des 21. Jahrhunderts. Das ist eine Musik, die vollkommen anders klingt als die Nachkriegsavantgarde. Eine Musik, die wir in vielen sehr spannenden Werken im Festival präsentieren.

Burning Bright/Hugues Dufourt (Foto: Christophe Daguet)

Burning Bright/Hugues Dufourt (Foto: Christophe Daguet)

In welchen Programmpunkten kann man das hören?

Zu Beginn bei „Burning Bright“ im Museumsquartier, am 3. November mit den „Percussions de Strasbourg“: Sechs Schlagzeuger spielen auf hunderten von Instrumenten aus allen Kontinenten in einem wunderschönen Bühnenaufbau und Lichtdesign von Enrico Bagnoli ein abendfüllendes Schlagzeugstück von Hugues Dufourt. Zentrales Bühnenelement ist ein Wasserspiegel, in den man durch diese Klangwelt wirklich eintaucht. Dufourt hat sich lange damit beschäftigt, welche Schlagzeuginstrumente irgendwo auf der Welt neu entwickelt worden sind, die er nicht schon vorher in seinem vor 40 Jahren ebenfalls für die „Percussions de Strasbourg“ geschriebenen ersten abendfüllenden Stück verwendet hatte, und er schuf damit ein Werk mit einer unglaublichen Klangsinnlichkeit. Die Bühne von Enrico Bagnoli in Verbindung mit dieser Musik haben etwas, das es sehr einfach macht, einen Einstieg in die „Musique spéctrale“ zu finden. Bagnoli hat Licht und Bühne für die berühmte Ring-Inszenierung mit Barenboim an der Scala gemacht. Ich habe ihn mit Dufourt in meiner früheren Funktion als Leiter des Festivals „rainy days“ in Luxemburg zusammengebracht und bin über diese Kombination sehr glücklich.

Der Besuch von „Burning Bright“ lohnt sich allein schon deswegen, weil die Aufführung ein Schritt der Weiterentwicklung vom „bloßen“ Konzert hin zu einer theatralen Form ist. Natürlich ist es rein instrumental, aber das Visuelle bekommt plötzlich dieselbe Aufmerksamkeit wie die Klangqualität. Beides fügt sich zu einer Art Gesamtkunstwerk zusammen, das gut dazu geeignet ist, einen Einstieg in diese Klangwelt zu finden.

Warum gibt es in diesem Jahr einen Frankreich-Schwerpunkt?

In diesem erwähnten Öffnen der zeitgenössischen Musik gab es immer wieder ganz große Impulse aus Frankreich. Die erwähnte „Musique spéctrale“ zählt dazu, die „Musique acousmatique“ oder die „Musique concrète“, auch der Umgang mit Filmmusik, wie man sie am 31. Oktober von Philippe Schoeller für den Film von Abel Gance „J`accuse“ erlebt. Was in Frankreich entstanden ist, ist in erstaunlicher Weise komplementär zu dem, was in Wien selbstverständlich ist. Wir zeigen dieses Mal einen vollkommen anderen Blick auf das Feld der zeitgenössischen Musik. Da ist Frankreich aus Wiener Sicht ein idealer Ohrenöffner, weil diese Musik teilweise eine so andere Ästhetik hat, als wir es aus der Wiener Tradition gewohnt sind – um es auf einen vereinfachten Nenner zu bringen.

Das merkt man eben beispielsweise an der vollkommenen Ungeniertheit, mit der orchestrale Farben gehandhabt werden. Gérard Grisey trägt in seinem Hauptwerk „Les Espaces acoustiques“ – ein weiterer der ganz großen Momente der „Musique spèctrale“ – an manchen Stellen einfach unverschämt dick auf. Das ist großartig, das hat etwas extrem Wohltuendes. Beispielsweise ist am Ende von „Modulations“, dem vierten der sechs Teile, ein unglaubliches Pulsieren des Orchesterklanges zu hören. Das hat tatsächlich eine extrem erfrischende Qualität in die neue Musik gebracht. Ich will in keiner Weise behaupten, dass das in Wien jetzt neu und noch nie da gewesen wäre. Es gehört ja sogar zu einer guten alten Wien-Modern-Tradition, einmal pro Jahrzehnt „Les Espaces acoustiques“ live in Wien zu spielen. Aber ich habe mir beim Lesen der Kritiken aus Salzburg, wo es heuer im Sommer aufgeführt wurde, wieder gedacht, dass diese Musik doch noch nicht genug bei uns angekommen ist. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir inzwischen einen anderen Blick auf diese Musik haben können als vor 10 Jahren, weil mit jedem Jahrzehnt der Entfernung sich der Blick darauf schärft, was denn eigentlich die besondere Innovation gerade dieser Musik war.

Die zeitgenössische Musik, die wir heute haben, hat in ihrer enormen Breite, gerade wenn man zum ersten Mal hineinschnuppert, etwas Überwältigendes und Unübersichtliches. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass Wien Modern so ein großes Festivalformat ist, in dem man dann auch einmal einen Schritt zurücktreten und tatsächlich mit dem Abstand von einigen Jahrzehnten einen neuen Blick auf ein Meisterwerk werfen kann. Das tun wir an mehreren Stellen.

An welchen noch?

Das Floß der Medussa – Hans Werner Henze (Foto: Archiv – Wien Modern)

Eines der größten Beispiele ist Henzes Oratorium „Das Floß der Medusa“. Es war 1968 ein unerhörter Skandal, die Uraufführung ging in Hamburg in einem Tumult unter. 1971 fand dann die umjubelte Uraufführung in Wien statt. Das Werk hat erheblich dazu beigetragen, dass Henze mit seiner damals bekennend linkspolitischen Art, sich als Komponist in der Gesellschaft zu äußern, einen schweren Stand hatte. Wenn man das Werk aber heute anschaut, mit der Distanz von fast 50 Jahren, ist es absolut visionär. Wir haben im Katalog versucht, die damaligen Konflikte ein wenig sichtbar zu machen. Beispielsweise hat der „Spiegel“ 1988 Henze nicht dafür angegriffen, dass er – mit der Widmung an Che Guevara und dem Skandieren von Ho-Chi-Minh-Rufen am Schluss – zu linkslastig wäre, sondern dafür, dass seine Musik zu bürgerlich sei. Jetzt haben wir innerhalb dieses einen Werkes eine sehr komplexe, widersprüchliche Gemengelage: Ist es jetzt zu radikal oder zu rückwärtsgewandt? In der Aufregung rund um die Jahre der Uraufführung ist beträchtlicher Staub aufgewirbelt worden, der sich inzwischen gelegt hat. Man kann heute tatsächlich das Werk anschauen als das, was es ist: Ein großer Wurf eines Künstlers, der Ungerechtigkeiten seiner gegenwärtigen Gesellschaft wahrnimmt und der dazu Stellung nehmen und im Prinzip die Welt verbessern möchte.Vor Kurzem hat sogar der Internationale Währungsfonds dazu Stellung genommen, dass die Vermögen zu ungleich verteilt sind. Ganz davon abgesehen, dass man fast jeden Tag von auf dem Meer untergehenden Flüchtlingen hört, womit man wieder bei der Ursprungsgeschichte wäre, die Henze aufgegriffen hat, nämlich dem Untergang des Floßes der Fregatte Medusa im Jahre 1816. Das Thema ist tatsächlich heute von einer offensichtlichen Aktualität.Das ist ja ein absolut aktuelles Thema.

Ich glaube, für die neue Musik ist schon viel gewonnen, wenn man spürt, dass sie von Menschen gemacht wird, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Von Menschen, die sich Gedanken über unsere Welt, wie sie aktuell ist, machen, und die mit ihrer Kunst sich dazu äußern wollen. Damit ist ja nicht Parteipolitik gemeint, das kann schlicht und einfach ein Nachdenken über die Gesellschaft sein, über aktuelle oder ewige Fragen, die den Künstlern und Künstlerinnen am Herz liegen. Ich denke, im Vergleich zu diesem technischen, akademischen, abgehobenen Klischee, das sich manche noch von der neuen Musik machen, zeigt das gesellschaftliche Engagement und das Stellen wirklich zeitgenössischer Fragen in dieser Gegenwartsmusik, dass wir es hier durchaus mit einem sehr lebendigen Kunstbereich zu tun haben. Das sind genauso inmitten der Gesellschaft lebende Künstlerinnen und Künstler, wie es auch Theatermacher, MalerInnen oder TänzerInnen sind. Die Musik stellt die Fragen mit ihren Mitteln, aber ich finde es wichtig, dass man spürt, dass dieser Kunstbereich etwas zu sagen hat und sich zu den Fragen der Gegenwart artikuliert.Gibt es heute wieder Musik, die sich politisch äußert?

Das große Wagnis, das wir heuer eingehen, ist tatsächlich diese Kombination großer Produktionen, von denen man gar nicht glauben möchte, dass ein Festival mit einem Budget in der Größenordnung von rund 1/60 der Salzburger Festspiele oder 1/15 der Wiener Festwochen so etwas zustande bringt. Die Kombination von „Floß der Medusa“ mit dem RSO, „J´accuse“ mit den Symphonikern, dem Eötvös-Portrait mit dem Klangforum Wien, dem Claudio Abbado-Konzert mit jungen Musikern der Musikuniversität Wien und des Conservatoire de Paris, „Les éspaces acoustiques“, und schließlich die herausragende Olga-Neuwirth-Produktion „Le encantadas“ mit dem Ensemble intercontemporain unter seinem Chefdirigenten Matthias Pintscher – diese 6 Produktionen zum 30. Jubiläum sind für mich tatsächlich das, worauf ich heuer stolz bin. Dass Wien Modern in der Lage ist, ein solches Paket zu schnüren – ich hoffe sehr, dass das tatsächlich auf viele, begeisterte Zuhörer trifft.Gibt es etwas, worauf Sie selbst in diesem Programm besonders stolz sind?

Wenn ich einen Moment gezielt herausgreifen soll, in dem das Festival etwas Besonderes wagt – ein Experiment mit durchaus offenem Ausgang –, dann ist es im Abbado-Konzert die Uraufführung von Iris ter Schiphorst, die sich wiederum ein sehr aktuelles Thema ausgesucht hat. Ich habe sie vor rund 2 Jahren auf das Thema „Bilder im Kopf“ angesprochen und sie gefragt, ob sie sich dafür interessiere, ein neues Orchesterstück dazu zu schreiben. Sie hat darüber nachgedacht und gesagt, das, was sie interessiere, sei ein Experiment rund um die Frage: Wie entstehen eigentlich die Bilder in unseren Köpfen? Dazu hat sie sich konkret ein Thema ausgesucht, das vor zwei Jahren schon aktuell war und jetzt brandaktuell ist: Was richtet es mit unserer Wahrnehmung an, wenn wir ein und denselben Text – in dem Fall altarabische Gedichte aus dem 6. Jhdt. nach Christus, in denen es darum geht, dass die Welt auf dem Kopf steht und nur tiefer Humanismus uns da heraushelfen kann – einmal von einer wie gewohnt aussehenden, westlichen Solistin gesungen hören und ein anderes Mal von einer Sängerin, die als verschleierte arabische Frau auftritt. Was passiert da in unseren Köpfen? Wir befinden uns heute inmitten einer öffentlichen Debatte um ein Verschleierungsverbot, das sich fast jeden Tag medial darin äußert, dass die Polizei irgendwelche Plüschhasen oder eine junge Studentin mit einem modischen Schal auf der Straße anhält. Das Thema ist gerade in aller Köpfe und löst ganz unterschiedliche Dinge aus. Das künstlerisch zu untersuchen ist tatsächlich ein Experiment, auf dessen Ausgang ich sehr gespannt bin. Das Programm von Wien Modern finden Sie hier: Programm Sie machen uns eine Freude, wenn Sie den Artikel mit Ihren Bekannten, Freundinnen und Freunden teilen.Könnten Sie auch ein einzelnes Konzert herausheben?