George Washington Crosby stirbt. Der Tod rückt unerbittlich näher, die letzten Tage werden gezählt. Immer wieder wird der Leser, sobald er in die Geschichte versunken ist, daraufhin gewiesen, dass die Tage weniger werden. Das Leben zieht an ihm vorüber und in den letzten Tagen bleibt George kaum mehr als seine Gedanken. Er erinnert sich viel an seinen Vater, der ihn und seine Familie als Kind verließ und an Epilepsie litt; seine Leidenschaft, Uhren zusammen zu bauen und zu reparieren. Anders als man es sich vorstellt, erinnert sich George nicht an die glücklichsten Momente in seinem Leben auf dem Sterbebett – eher banale Ereignisse fallen ihm ein, bisweilen sogar sehr düstere, die zwischendurch von verstörenden Halluzinationen verworren werden.

George Washington Crosby stirbt. Der Tod rückt unerbittlich näher, die letzten Tage werden gezählt. Immer wieder wird der Leser, sobald er in die Geschichte versunken ist, daraufhin gewiesen, dass die Tage weniger werden. Das Leben zieht an ihm vorüber und in den letzten Tagen bleibt George kaum mehr als seine Gedanken. Er erinnert sich viel an seinen Vater, der ihn und seine Familie als Kind verließ und an Epilepsie litt; seine Leidenschaft, Uhren zusammen zu bauen und zu reparieren. Anders als man es sich vorstellt, erinnert sich George nicht an die glücklichsten Momente in seinem Leben auf dem Sterbebett – eher banale Ereignisse fallen ihm ein, bisweilen sogar sehr düstere, die zwischendurch von verstörenden Halluzinationen verworren werden.

Die Handlung in Tinkers von Paul Harding ist nicht wirklich nennenswert. Mehr als von Georges Gedanken erfährt der Leser nicht. Warum erhielt der Autor dennoch den Pulitzerpreis für diesen kurzen Debütroman? Es ist die Sprache, in der Harding erzählt. Selbst mir als geübter Leserin verlangte sie mir einiges ab und erschloss sich mir sehr langsam. Die Sätze sind sehr lang, verstrickt, teilweise war es schwer, der Handlung folgen zu können. Ein richtiger Lesefluss gelang mir nicht. Harding erzählt detailliert und auf sprachlich sehr hohem Niveau, findet passende Worte für Dinge, die eigentlich nicht passen. Ein Beispiel:

„Das Dach stürzte ein, und eine neue Lawine aus Holz und Nägeln, Dachpappe und Schindeln und Isolierung polterte herunter. Da war der Himmel, voller plattgedrückter Wolken, die wie eine Flotte aus Ambossen durch das Blau zogen. George hatte das feuchte, wunde Gefühl eines Kranken, der sich im Freien aufhält. Die Wolken kamen zum Stehen, hielten kurz inne und donnerten auf seinen Kopf.“ (S. 10)

Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen, das Erzählte wirkt surreal. Hinzu kommen die Zeitsprünge. Mal befindet man sich selbst auf dem Sterbebett und in Georges Vergangenheit, mal schlüpft man in die Rolle eines Verwandten, der am Sterbebett von George sitzt und aus einer Außenperspektive beobachtet. Und immer schaffte Harding es, ein komisches, gar beklemmendes Gefühl in mir auszulösen: Wir sind alle vergänglich und unbedeutend in der großen weiten und uralten Welt. Irgendwann sterben wir und keiner wird sich an uns erinnern. Und doch gehört diese hoffnungslose Düsternis zum normalen Lauf unserer Zeit. Tinkers ist keine Lektüre für mal eben zwischendurch. Der Leser muss sich hoch konzentrieren, um Georges Gedanken folgen zu können, denn im Vordergrund steht hauptsächlich die Gewalt, die von Worten ausgehen kann, nicht die Handlung selbst.

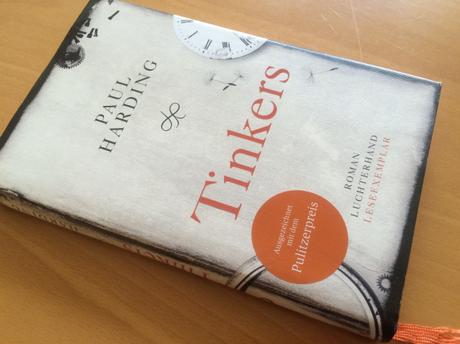

Paul Harding: Tinkers. Luchterhand. München 2011. 188 Seiten. 19,99 Euro.