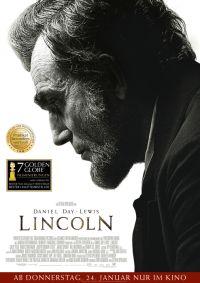

© Twentieth Century Fox of Germany GmbH / Daniel Day-Lewis als Abraham Lincoln, 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in Steven Spielbergs “Lincoln”.

Ein Jubiläum ist eigentlich noch fern: Geboren im Februar 1809, erschossen im April 1865 gäbe es eigentlich keinen größeren Anlass um sich mit dem 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu beschäftigen – allenfalls die diesjährigen US-Wahlen gelten als patriotische Entschuldigung für das plötzliche Aufkommen gleich dreier Lincoln-Filme im Jahre 2012: “Die Lincoln Verschwörung” zeigte gerade einmal den Mord an Abraham Lincoln, bevor sich der Film in einen spannenden Gerichtsthriller verwandelt und “Abraham Lincoln: Vampirjäger” schickt den Präsidenten in den fantasiereichen Kampf gegen untote Vampirscharen. Nun ist der Altmeister an der Reihe: Steven Spielberg inszeniert mit “Lincoln” eine teils auf der Biographie “Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln” von Doris Kearns Goodwin beruhenden Historienfilm. In der Hauptrolle brilliert Daniel Day-Lewis, der bereits mit “There Will Be Blood” (2007) und “Mein linker Fuß” (1989) Oscar-Luft schnupperte. Ursprünglich war Spielbergs “Schindlers Liste”-Akteur Liam Neeson für diese Rolle vorgesehen. Doch kurz vor Drehbeginn hielt dieser sich mit 58 Jahren zu alt für die Figur des 55/56 Jahre alten Abraham Lincoln (und entdeckte dann die Rolle des Alt-Actionhaudegen für sich). Dafür durfe der fünf Jahre jüngere Day-Lewis einspringen – nicht nur Glück für ihn, sondern auch für die Zuschauer, die einen lebensechten Abraham Lincoln zu sehen bekommen.

Dieser agiert in Spielbergs Film in den letzten vier Monaten seines Lebens. Es ist 1864 und der Präsident befindet sich in seiner zweiten Amtsperiode, während der Bürgerkrieg die noch relativ junge Nation vor eine harte Probe stellt. Mit seinem Mut und seiner Entschlossenheit nimmt sich der republikanische Politiker einer fast unlösbaren Aufgabe an: Er will nicht nur den Krieg zwischen den Nord- und Südstaaten beenden, sondern zugleich auch die Sklaverei abschaffen. Dabei denkt Lincoln nicht nur an den momentanen Zustand seines Landes, sondern auch an eine gloreiche Zukunft, in der alle Menschen als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft gesehen werden könnten.

Tommy Lee Jones als Thaddeus Stevens

Spielberg hat es geschafft die Geschichte um den ehemaligen US-Präsidenten zu erzählen, ohne dabei auf der Bildebene auf die kriegerischen Umstände seines Handelns einzugehen. Man hätte im Vorfeld vermuten können, dass ein Regisseur der mit „Schindlers Liste“, „Der Soldat James Ryan“ oder zuletzt auch „Die Gefährten“ den Krieg so immens in Szene setzen kann, auch den Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten ausreizen wird. In „Lincoln“ beschränkt sich Spielberg dann aber darauf, nur die Folgen zu zeigen, sowohl die Leichen, als auch zurückgebliebene Menschen, die um Verwandte und Freunde trauern. Auch das Attentat auf Lincoln – man muss hoffen hier nicht allzu viel vorweg zu nehmen – zeigt weder den Schuss, noch das Opfer selbst. Als Zuschauer sitzt man in einem ganz anderen Theater, erwartet den geschichtsträchtigen Pistolenknall, der dann aber nur auf der Bühne verkündet wird. Wenig später wird der Präsident dann für tot erklärt.

Wenig tot erscheint Hauptdarsteller Daniel Day-Lewis, dessen Schauspielkraft schon lange nicht mehr hervorgehoben werden muss. Er verschmilzt hier mit der Figur des Abraham Lincoln, verschwindet selbst gänzlich in seiner Rolle. Wo Tommy Lee Jones (als republikanischer Rechtsanwalt Thaddeus Stevens) oder Joseph Gordon-Levitt (als Präsidentensohn Robert Todd Lincoln) – beide ebenso gut in ihren Rollen – immer auch als Darsteller ihrer Figuren im Kopfe des Zuschauers herumschwirren, steht es beim Hauptprotagonisten außer Frage, dass es sich um den Mann handelt, der sowohl die Sklavenhaltung als auch den Bürgerkrieg beendete bevor er sich so traurig verabschieden musste. Hierfür sollte Spielberg seinem für diese Rolle auserwählten Darsteller danken, auch wenn er sehr wohl um dessen Talent Bescheid gewusst haben dürfte, überspielt Day-Lewis gar noch die Leistungen die etwa Michelle Williams als Marylin Monroe oder Meryl Streep als Margaret Thatcher abgeleistet haben.

Joseph Gordon-Levitt als Robert Todd Lincoln

Hier macht Day-Lewis gemeinsame Sache mit Spielberg, sie hieven einen Mythos in den filmischen Himmel. So sähe ein abgefilmtes Geschichtsbuch aus. Mit Pathos wartet der Film an den richtigen Stellen auf. Man darf niemals vergessen dass man es mit einem Filmemacher zu tun hat, der nicht nur Historie, sondern auch ein wenig Märchen erzählen mag. Somit ist es wenig verwerflich, wenn Spielberg zu den Klängen seines Stammkomponisten John Williams auch auf die Tränendrüse drückt: Der Erlass zur Befreiung der Sklaven, die schrecklichen Bilder der vielen Toten des Krieges, der finale Sieg und der ersehnte Frieden. Durch und durch ein inszenierter Lehrfilm, wird dann aber auch mit sämtlichen Namen um sich geschmissen, die irgendwo hervor gekramt werden konnten. Daten, Fakten, Persönlichkeiten – irgendwie musste alles in dieses historische Zeugnis gequetscht werden, damit der amerikanische Schüler in Zukunft dieses Kapitel in seinem Buch überspringen kann um sich „Lincoln“ zuzuwenden. Wie aber auch schon dieses Faktenlernen in der Schule oftmals nur dazu führte, dass die Dinge in Vergessenheit gerieten, allenfalls auswendig gelernt wurden, bleiben sie auch hier nur begrenzt hängen. Ist der Film erst einmal zu Ende gegangen, wird gerade einmal der Name Abraham Lincoln in Erinnerung bleiben, der Rest ist politischer Mischmasch zwischen Demokraten und Republikanern.

Geschickt verwebt Spielberg diese politische Ebene, die alleinstehend vermutlich nicht ausgereicht hätte um den Märchenerzähler in seiner Gänze durchscheinen zu lassen, mit den persönlichem Lincoln, der sich abschottet von seiner Familie. Damit integriert der Regisseur sogleich auch eines seiner wiederkehrenden Motive, des Zwists zwischen dem Vater und dem Sohn: Joseph Gordon-Levitt in der Rolle des Robert Todd Lincoln. Er möchte seinen Teil zum Krieg leisten, seine Ausbildung zum Anwalt abbrechen um an der Front als Soldat zu dienen. Ein Umstand der dem Präsidentenvater gar nicht mundet, den er aber irgendwann akzeptieren muss. Wenn die beiden im Streit auseinandergehen, steht der Vorwurf zwischen diesen beiden Männern, dass Alt-Lincoln nicht der Tod seines Sohnes ängstigen würde, sondern der Hass, den er von seiner Frau zu erwarten hätte, wenn er seinen Sohn ziehen lassen würde. Das Aufeinandertreffen von Gordon-Levitt und Day-Lewis ist bereits stark gespielt, kulminiert mit einer schnell bereuten Ohrfeige des Vaters, ist aber nichts im Vergleich zum anschließenden Sturm den Sally Field in der Rolle der Präsidenten-Gattin Mary Todd Lincoln über ihren Ehemann hereinbrechen lässt.

Am Ende hat dann aber zumeist doch wieder Lincoln das letzte Wort, die Silhouette steht siegreich, wenn auch stets gebeugt, vor den Menschen, die er in eine neue Zukunft führt, die einen fortwährenden Weg für die Gleichberechtigung ebnen soll. Nach einem mageren „Gefährten“, bei dem sich Spielberg viel zu sehr auf künstliche Computertechniken verlassen hatte, die es ihm verwehrten wahre Emotionen zu erwirken, kehrt er mit „Lincoln“ zum fast schon schauspielerischen Bühnenstück zurück, bei der nicht einmal die Verwandlung von Daniel Day-Lewis zu Abraham Lincoln künstlich wirkt.

Denis Sasse

“Lincoln“