Fakten:

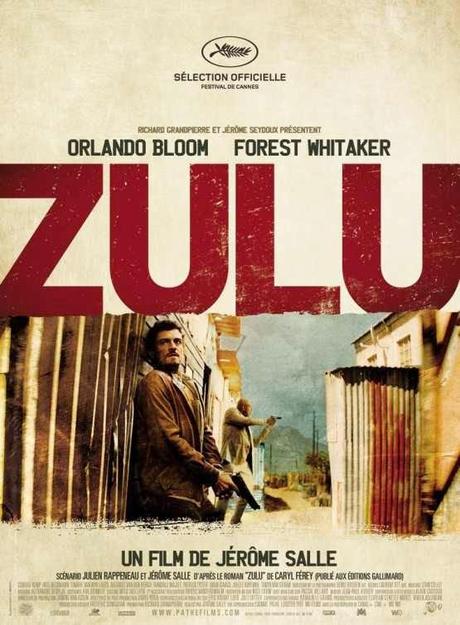

Zulu

Frankreich, Südafrika. 2014. Regie: Jérôme Salle. Buch: JulienRappeneau, Jérôme Salle, Caryl Ferey (Vorlage). Mit: Orlando Bloom, Forest Whitaker, Natasha Loring, Tanya van Graan, Patrick Lyster, Sven Ruygrok, Inge Beckmann, Conrad Kemp, Danny Keogh, Tinarie Van Wyk-Lots, Randal Majiet, Reghart Van Den Bergh, Iman Isaacs u.a. Länge: 110 Minuten. FSK: freigegeben ab 16 Jahren. Ab 8. Mai 2014 im Kino.

Story:

Als Kind ist Ali Neumann zusammen mit seiner Mutter den bestialischen Inkatha-Milizen geradeso entwichen, während er mitansehen musste, wie sein Vater gefoltert und bei lebendigen Leibe verbrannt wurde: Ein Schicksal von unzähligen, doch vom Schmerz dieser Tage kann sich Ali bis heute nicht losreißen. Inzwischen als Chef der Mordkommission in Kapstadt tätig, hat Ali seinen Weg gemacht, doch ausgerechnet einer seiner Vorgesetzten gehört zu den Verbrechern jener Tage, die sämtliche Schwarze gefoltert und ermordet haben. Zusammen mit dem weißen Polizisten Brian Epkeen kämpft Ali gegen die stetig steigende Kriminalitätsrate Kapstadts an und stoßen auf die Leiche einer 20-Jährigen, die erst Opfer einer synthetischen Droge und später den Schlägen ihres Dealers wurde. Kurze Zeit darauf wird erneut eine junge Frau tot am Strand aufgefunden und die komplizierten Ermittlungen ziehen von nun an immer größere Wellen, als zu Anfang von den beiden Ordnungshütern erwartet wurde...

Meinung:

Der französische Regisseur und Drehbuchautor Jérôme Salle, der sich zuvor für die Umsetzung des „Largo Winch“-Doppels von 2008 und 2011 verantwortlich zeigte, ist noch nicht in der Filmwelt angekommen. Obgleich er sich mit seinen Verschwörungs-Thrillern als durchaus talentierter Genre-Handwerker empfehlen konnte, gibt es doch noch genügend weitere Sterne seiner Fasson am Firmament zu begutachten. Mit seinem neuen Thriller „Zulu“ gelingt ihm jedoch etwas, woran viele andere Künstler in einem kläglichen Ausmaß gescheitert wären: Er verschreibt sich durchweg altbekannter Klischees, instrumentalisiert den Hintergrund der Apartheid-Thematik in selbstzweckhafter Manier und bietet per se eigentlich immer das, was man schon zu genüge in anderen Genre-Streifen konsumieren durfte. Anders aber als die reaktionären Klopper von der Stange, die beispielsweise durch „96 Hours“ ihren zweiten Frühling erleben durften, hat die Inszenierung von „Zulu“ wirklich Feuer im Hintern und ist so gut von seinen beiden Hauptdarstellern gespielt, dass es dem Zuschauer oftmals leicht gemacht wird, über die doch klaren Ungereimtheiten ehrlich hinwegzusehen.

Auch ein Bloom hat mal Bad Hair Days

Dass Forest Whitaker ein großartiger Schauspieler wissen wir spätestens seit seiner beklemmend intensiven Darstellung des ugandischen Diktators Idi Amin Dada im preisgekrönten „Der letzte König von Schottland“. Im Spiel Whitakers liegen Besonnenheit, innere Ruhe und die alles zerreißende Explosion immer nah beieinander. Von diesem konkreten Dualismus macht auch das Drehbuch in „Zulu“ Gebrauch, wenn es ihn als humorlosen Workaholic charakterisiert, der für Vergebung der begangenen Taten steht, der die Vergangenheit als vergangen akzeptiert, um langsam in die konträre Richtung zu fallen. An seiner Seite steht Orlando Bloom, der durch seine Auftritte als Legolas in der „Der Herr der Ringe“-Trilogie und „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ zwar Filmgeschichte schrieb, dieses Muster jedoch im Weiteren nie mehr ablegen konnte. Sein Brian Epkeen ist ein saufender Frauenschwarm, ein dauergeiler Sportficker, was Bloom die Erlaubnis gibt, mit seinem Image zu spielen und durch sein schroffes Auftreten nach und nach gekonnt zu konterkarieren: Nie hat ein Drehbuch dem Briten zuvor eine derart dynamisch-authentischen Performance abringen können.

-"Sag mal, würdest du alles noch mal genauso machen?" - "Nicht ganz..."

Wie erwähnt: Die Klischees werden auf dem Silbertablett serviert. Der traumatisierte Polizeichef, der den tiefen Wunden der Apartheid zu kämpfen hat, obwohl er dieser Zeit doch mit eigenen Worten die Absolution erteilt hat und der strubbelige Allesbumser, der nach dem Aufwachen erst mal einen Schluck aus der Schnapsflasche nuckelt. Dass diese bis zum Exzess konstruierte Konstellation aufgeht, liegt an den Schauspielern, die alles geben, um das Konstrukt hier nicht auseinanderbrechen zu lassen. Und das hätte fraglos in Windeseile passieren können. „Zulu“ nämlich möchte sich partout nicht eingestehen, ein echter Exploiter zu sein, ein reißerisches B-Movie, das seine Apartheid-Thematik nach Lust und Laune ausschlachtet, um hinter jede Straßenbiegung, jede rostige Blechtür einen neuen Abgrund als Gewaltklimax zu positionieren. Wird „Zulu“ dann auch von der Leine gelassen und darf sich ganz auf seine beiden Protagonisten verlassen, dann scheint das Konzept einwandfrei aufzugehen, bis sich erneut ein Nebenstrang einschleicht, der politische Dimensionen der Verschwörung betritt und von einer ethnischen (Drogen-)Bombe schwadronieren lässt – Als würden die kompromisslosen Bilder in ihrer ungeschönten Härte nicht schon für sich sprechen.Es wird ein vermeintlicher Tiefgang vorgegaukelt, den „Zulu“ aber nicht besitzt, weil seine Stärke an einer ganz anderer Stelle liegt, das Drehbuch sich diese allein aber nicht eingestehen möchte. Immer wieder gerät der Film dadurch ins Wanken, um dann von den Schauspielern und der kontrastreichen Atmosphäre, in dem der Großstadtpessimismus durch grelle und tiefschwarze Ebenen taumelt wieder in die richtige Spur geschoben zu werden. Die Moral, nachdem alle Beteiligten bei einem Grillabend ihre Ansichten zur Apartheid breitgetreten haben, wird zum Ende noch einmal durchbrochen und wieder zusammengesetzt, weil die Wunden immer noch bluten und immer bluten werden. Es folgt ein Bruch mit den eigenen Prinzipien; eine Antwort, die sich durch eine Spirale der Gewalt artikuliert, aber gewiss keine Lösung darstellt. Gerechtigkeit, eine Utopie.

6 von 10 abgehackten Händen

von souli