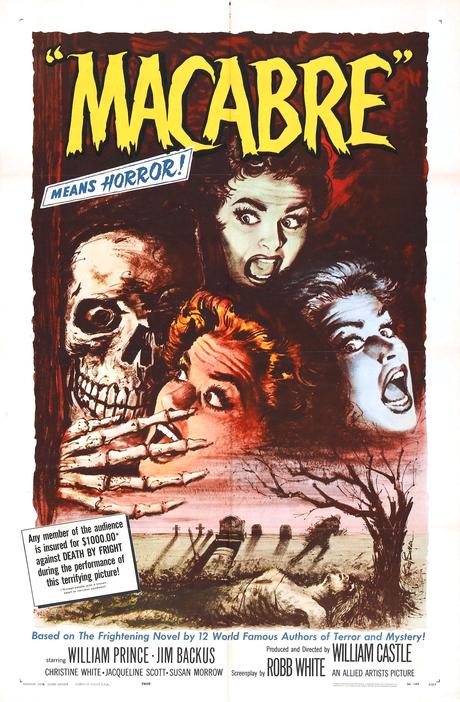

Fakten: MacabreUSA, 1958. Regie: William Castle. Buch: Robb White, Theo Durrant (Vorlage). Buch: William Prince, Jacqueline Scott, Jim Backus, Christine White, Susan Morrow, Philip Tonge, Jonathan Kidd, Dorothy Morris, Ellen Corby, Howard Hoffman u.a. Länge: 68 Minuten. FSK: Ungeprüft. Auf DVD erhältlich.

Story:Dr. Rodney Barrett verlor vor Jahren seine Frau, nun ist auch seine Schwägerin gestorben. Dorfsheriff Jim Tyloe gibt ihm an beiden Toden zumindest eine Teilschuld und würde nichts lieber sehen, als wenn er die Kleinstadt für immer verlässt. Doch jetzt verschwindet Barretts kleine Tochter spurlos. Ein unbekannter Anrufer gibt an, die Kleine entführt und lebendig begraben zu haben. Es bleiben nur wenige Stunden Zeit, ihr Leben zu retten. Gemeinsam mit seiner Sprechstundenhilfe Polly sucht Rodney verzweifelt nach ihr, ohne zu wissen, wem er wirklich trauen kann.

Meinung:„Macabre“ war William Castles erster „abendfüllender“ Kinofilm, was bei einer Laufzeit von nur 68 Minuten etwas merkwürdig klingt. Es war zumindest sein erster eigenständig produzierter Film, der nicht den kleineren Part eines Double-Features darstellt, womit er sich zuvor seine Brötchen als Auftragsregisseur für COLUMBIA verdienen durfte. Viel mehr Mittel als sonst standen ihm nicht zur Verfügung. Zehn Drehtage, ein Budget von knapp 100.000 $, für die er sein Haus verpfändete, alles auf eigene Rechnung und Risiko. Es sollte sich auszahlen.

Zumindest er erschreckt sich zu Tode.

Der Schlüssel zum Erfolg war wohl weniger der eigentliche Film, eher die clevere Vermarktungstaktik, die zu Castles Steckenpferd werden sollte und in den folgenden Jahren noch deutlich kreativer wie einzigartiger wurde. Das Castle-Gimmick zu „Macabre“ war noch lange nicht so spektakulär wie später, nichtsdestotrotz effektiv und für die Publicity enorm effektiv: Jeder Kinobesucher erhielt eine (tatsächlich reale) „Death-by-Fright“-Versicherungspolice über 1000 $, die den nächsten Angehörigen im Falle eines schreckbedingten Todesfalls während der Vorstellung ausgezahlt würde. Um das Ganze noch wirksamer zu gestalten, stand ein Leichenwagen vor dem Kino und Krankenschwestern waren jederzeit anwesend. Zudem wurde das Publikum in den ersten Filmsekunden „gewarnt“ und ihm „die Chance gewährt“, den Saal noch rechtzeitig zu verlassen. Was für ein frecher, klug konzipierter Nonsens. Besonders hinsichtlich der Tatsache, dass Castle sich auch 1958 schon sicher sein konnte, dass nicht eine der Policen jemals ausgezahlt würde. Denn – um nun mal zum Film zu kommen – selbst für damalige Verhältnisse war „Macabre“ zu keiner Zeit ernsthaft schockierend oder gar zum Sterben aufregend, obwohl die Geschichte an sich sogar ziemlich hinterhältig und fies ist. Gefesselt von seinen begrenzten Möglichkeiten ist Castle lediglich nicht in der Lage, das gesamte Potenzial ausspielen zu können. Bei weniger als 70 Minuten musste sich notgedrungen auf das Nötigste beschränkt werden, für ausgefeilte Sequenzen und herausragende Darsteller war weder Zeit noch Geld übrig; „Macabre“ wirkt wie eine hastig produzierte, (nicht nur) aus heutiger Sicht leicht skurrile Mischung aus Autokino-Billiggrusel und Film noir, dafür mit viel Liebe und Engagement gemacht.Mit einigen guten Inszenierungsideen kann der Regisseur punkten. Die wenigen und an sich unspektakulären Sets werden schlau ausgeleuchtet, wie der nebelige Friedhof oder das Leichenschauhaus mit seinem nervösen, flackernden Licht. Es entwickelt sich ein zwar nie hochspannender, dennoch interessanter Low-Budget-Whodunnit, dessen Geschichte leicht an Henri-Georges Clouzots Noir-Meisterwerk „Die Teuflischen“ erinnert, der Castle einst dazu anspornte, den großen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, obgleich seinem Film selbst eine Romanvorlage zu Grunde liegt. Wahrscheinlich suchte er gezielt nach einer ähnlichen Geschichte, der alte Fuchs überließ wohl nie irgendwas dem Zufall. Was dabei letztlich herauskommt, ist weit entfernt von großem Kino und auch nur im Gedanken in der Nähe von Castles Vorbildern, teilweise naiv und manchmal drollig. Im Gesamtpaket – besonders in Anbetracht des sichtlichen Enthusiasmus und der bescheidenden Rahmenbedingungen – trotz alledem ein nostalgisches, ungemein sympathisches Stück B-Movie-Geschichte aus einer Zeit, als ein Träumer mit wenig Kohle und ganz viel Herz noch zur Ikone werden konnte.

6 von 10 Kindersärgen

Fakten:Spine Tingler! – The William Castle StoryUSA, 2007. Regie: Jeffrey Schwarz. Mit: Terry Castle, Forrest J. Ackerman, John Waters, John Badham, Joe Dante, John Landis, Diane Baker, Sidney D. Balkin, Roger Corman, Stuart Gordon, Fred Olen Ray u.a. Länge: 82 Minuten. FSK: Ungeprüft. Auf DVD erhältlich.

Story:Eine Dokumentation über William Castle, der vom Laufburschen zum gefeierten B-Movie-Regisseur aufstieg. Familienmitglieder, Weggefährten, Fans und Kollegen liefern einen Einblick in das bewegte Leben des Mannes, der den Kinobesuch stets zu einem Event machte.

Meinung:„Eines Tages möchte ich etwas Anspruchsvolles machen, doch bin in meiner Karriere dazu verbannt, Unterhaltung für ein bestimmtes Publikum zu machen…Leider komme ich da nicht raus.“

Wehmütige Worte eines Mannes, der doch eigentlich das liebte, was er tat: Menschen zu unterhalten und sich dabei als großer Zampano zu präsentieren. Nur der ganz große Wurf, die Regie bei einem Studiogroßprojekt und Kritikerliebling, blieb ihm Zeit seines Lebens verwehrt, obwohl er einmal ganz kurz davor stand. William Schloss, wie der Sohn jüdischer Einwanderer bürgerlich hieß, entdeckte schon früh seine Liebe zum Theater und Film, immer mit dem Ziel vor Augen, selbst im Rampenlicht zu stehen. Nicht unbedingt als Schauspieler, er wollte inszenieren, Dinge erschaffen. Über das Theater (bei dem sich zum ersten Mal die Wege von ihm und Legende Orson Welles kreuzten) kam er nach Hollywood, stieg bei COLUMBIA vom Laufburschen zunächst zum Regieassistent (hier z.B. wieder unter Welles bei „Die Lady von Shanghai“) und später zum Auftragsregisseur günstiger Double-Feature-Filmchen auf. Als er 1955 sah, wie sich vor einer Kinovorstellung von Henri-Georges Clouzots „Die Teuflischen“ Schlangen bildeten, wusste er, das wollte er auch erreichen. Auf eigene Faust, mit seinem Namen auf dem Filmplakat. Er setzte alles auf eine Karte, verpfändete sein Haus und finanzierte so seinen ersten, eigenen Spielfilm „Macabre“. Um für Aufmerksamkeit zu sorgen ließ er sich etwas Besonderes einfallen: Eine 1000-Dollar-„Death-by-Fright“-Versicherung für jeden Kinobesucher, falls sie seinen Film aus Furcht nicht überleben sollten. Es funktionierte, Castle war schnell in aller Munde und in den Folgejahren wurden er und seine Filme Publikumsmagneten.

Immer nah am Publikum: William Castle.

Sein Markenzeichen wurde das Gimmick, das jeden seiner Filme zum Event machte. Dabei bestritt Castle ganz neue Wege, um sein Publikum über die Geschehnisse auf der Leinwand hinaus zu integrieren. Das nahm teilweise kuriose Formen an: Von Skeletten, die wie in einer Geisterbahn über die Köpfe der Zuschauer hinweg sausten („The House on Haunted Hill“) , Brillen, mit denen man wahlweise Gespenster sehen konnte oder nicht („13 Ghosts“) bis hin zu Kinosesseln, die anfingen zu vibrieren und Filmhandlungen, die ihren Höhepunkt direkt in den Saal verlegten („The Tingler“). Bei Castle war nichts normal, Kino zum Anfassen und Mitmachen, ein Happening. Dass die Filme selbst billig, schnell produziert und unter objektiven Kritikpunkten nicht besonders gut waren, wurde zur Nebensache degradiert. Er sah sich als Hitchcock der kleinen Leute und dafür wurde er geliebt. Seine große Chance auf mehr hatte er Ende der 60er Jahre, als er sich vorrausschauend die Rechte an dem Roman „Rosemary‘s Baby“ sicherte. Mit PARAMOUNT erzielte er einen Mega-Deal, wurde als Produzent etabliert, bekam jedoch den aufstrebenden Jungregisseur Roman Polanski vor die Nase gesetzt. Castle wollte natürlich selbst Regie führen und sich gegen Polanski aussprechen, doch nach einem Treffen mit ihm gestand er sich schweren Herzens ein, dass der Mann wohl die bessere Wahl sei. Vom Gegenteil werden wir uns nie überzeugen können, doch es ist anzunehmen, dass Castle eine weise Entscheidung traf.

Ein echter Fan: John Waters.

In der Doku selbst wird sich natürlich hauptsächlich auf die Arbeit von William Castle konzentriert, aber auch der Mensch hinter dem Herzblutfilmemacher wird beleuchtet, u.a. durch seine Tochter Terry, die wie andere Kollegen, Fans und Filmschaffende zu Wort kommt. Zum Teil persönliche Erfahrungen mit der Person William Castle wie mit seinen Werken werden berichtet, besonders Regie-Nerd John Waters hat ein Leuchten in den Augen, wenn er aus seiner Jugend erzählt und wie sehr ihn diese Filme geprägt haben. In 80 Minuten bleibt leider wenig Zeit für die ganz tiefen, ausführlichen Einblicke und „Spine Tingler! – The William Castle Story“ versteht sich natürlich als eine einzige Liebeserklärung und Huldigung, kritische Töne in irgendeiner Form haben dort nichts verloren. Vielleicht gab es aber auch wirklich nichts, was man an dieser positiv-verrückten Rampensau zu beanstanden hätte. Wie seine Filme ist auch die Doku über ihn nicht der ganz große Hit, dafür enorm sympathisch, kurzweilig und durchaus informativ. Für Fans von Castle unverzichtbar (auch wenn vieles schon bekannt sein dürfte), für alle Interessierte definitiv den Blick wert. Was einen wirklich etwas traurig stimmt: Die Momente, die die Zuschauer damals in den Vorstellungen seiner Filme hatten, werden wir so wohl kaum erleben. Bei der deutschen Kinokultur, die manchmal eher einem Museums- oder Bibliothekenbesuch gleicht, ist das nicht praktizierbar. Nicht falsch verstehen, das hat natürlich auch seine Vorzüge bei den meisten Filmen, doch so was wie der interaktive Castle-Kino-Wanderzirkus passt da nicht rein.6,5 von 10 Gimmicks