Paul Heaton & Jacqui Abbott

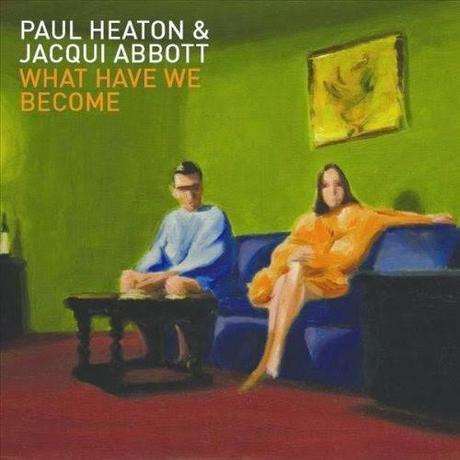

Paul Heaton & Jacqui Abbott„What We Have Become“

(EMI/Universal)

Dass Paul Heaton leidenschaftlicher Fußballfan ist, weiß man seit Bestehen der Housemartins, schließlich war er schon vor der Bandgründung bekennender Anhänger von Sheffield United, schrieb seine Verehrung für die Provinzkicker seiner späteren Heimatstadt in der ewigen Titelzeile „London 0 Hull 4“ nieder und machte auch auf Konzerten nie ein Hehl aus seiner abgrundtiefen Verachtung für die Großkapitalklubs aus Manchester. Als er aber kürzlich auf die Frage, welchen europäischen Vereinen er noch Sympathien entgegenbringe, Schalke 04 erwähnte, musste man doch staunen – man hätte doch eher auf Hertha Zehlendorf oder Wattenscheid 09 getippt. Nicht ganz so überraschend, aber trotzdem gut: Seine neue Platte. Heaton hatte wohl große Lust, wieder ein paar Songs mit seiner Langzeitkollegin Jacqui Abbott zu machen, mit ihr zusammen bespielte er die schönsten Platten von Beautiful South, auf sie hält er größte Stücke, über sie sagt er: „When I sing a song, I sound like Paul Heaton on his high horse. But when Jacqui sings it, it sounds like a song, and it’s less opinionated as a sound.”

Es sind dann sehr viele Songs geworden und nicht alle sind von derselben Güte. Dennoch stellt sich schnell das vertraute Gefühl ein, das einen schon früher befiel, sobald Heaton und Abbott zum Wechselgesang ansetzten, eine sehr persönliche Verbundenheit, weil man eben glaubte, die beiden tickten auf ähnliche Weise wie man selbst und könnten es (auch stellvertretend) in die richtigen Worte fassen. Musikalisch größtenteils unspektakuläres Handwerk, lassen die Texte an Biss und bösen Worten keine Wünsche offen, die Künstlichkeit, die Oberflächlichkeit unserer alltäglichen Botox-Welt („What We Have Become“) ist ebenso Thema wie die neue Lust am Nationalstolz, die stets einen lächerlichen Popanz gebiert („One Man’s England“). Zur traurigen Lebensrückschau samt zweideutigem Titel „I Am Not A Muse“ (not amused…) gibt es natürlich jede Menge alkoholkompatible Pubrockschunkler – Gefühliges wie „The Snowman“ und „When It Was Ours“ ebenso wie sarkastische Klagen über den Sinn und Unsinn von Grabenkämpfen („Stupid Tears“), allzuspäte Liebesbeweise („If He Don’t“) und ein bitterer Gruß zum Abschied („You Gonna Miss Me“).

Heaton und Abbott teilen sich die Gesangsparts partnerschaftlich gerecht auf, zur feinen Gitarre von Johnny Lexus gibt die eine wie der andere den sympathischen Stichwortgeber für alle leicht Ergrauten aus den Untiefen zwischen vierzig und fünfzig, die zwischen Ernüchterung, schöngefärbter Sentimentalität und beginnender Altersmilde durch ihre Lebensentwürfe hetzen. Oftmals bleibt einem dann für’s eigene Glück nur noch die benebelte Besinnlichkeit am Tresen („She’s got some dancing to do, she’s got some drinking to do…“) oder ein letzter, wütender, gemeinsamer Schwur: „Phil Collins must die!“ („When I Get Back To Blighty“). Klar, denn mit dem knödelnden Schlagzeuger, der unbedingt das Singen versuchen musste, hat ja schließlich der ganze Schlamassel erst angefangen. Sei’s drum, ein paar alte, wiedergewonnene Verbündete im Kampf gegen grassierende Verblödung dieser Welt können nicht schaden und wer weiß, vielleicht sind ja in naher Zukunft auch ein paar gemeinsame Pints im Club um die Ecke drin…?