Ein kleiner Junge erwacht in einem Zwielicht aus grauem Nebel. Seine Schwester ist verloren gegangen und er sucht sie. Vor ihm erstreckt sich ein finsterer Wald, in dem Riesenspinnen hausen und Bärenfallen im Gras lauern. Um sein Schwesterchen zu finden, schlägt sich der Junge durch die düstere Zwischenwelt und stellt sich den Herausforderungen, die ihm den Weg versperren. So beginnt Limbo, das beste Computerspiel, das ich seit Langem gespielt habe.

Ein kleiner Junge erwacht in einem Zwielicht aus grauem Nebel. Seine Schwester ist verloren gegangen und er sucht sie. Vor ihm erstreckt sich ein finsterer Wald, in dem Riesenspinnen hausen und Bärenfallen im Gras lauern. Um sein Schwesterchen zu finden, schlägt sich der Junge durch die düstere Zwischenwelt und stellt sich den Herausforderungen, die ihm den Weg versperren. So beginnt Limbo, das beste Computerspiel, das ich seit Langem gespielt habe.

Limbo ist ein sehr simples Spiel. Es handelt sich um einen zweidimensionalen Plattformer, in dem es darum geht, dass der kleine Junge von Links nach Rechts durch das schattenhafte Jenseits läuft und Puzzle löst. Die Steuerung ist unerhört einfach gehalten: Mehr als vier Tasten, egal auf welchem System man spielt, werden nicht gebraucht. Der Junge kann lediglich laufen, springen und ziehen – mehr ist auch nicht notwendig, denn damit überwindet er alle Hindernisse auf seinem Weg. Limbos Stärke liegt in seiner Einfachheit.

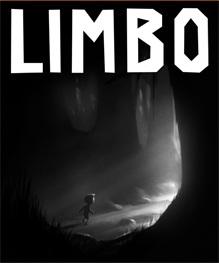

Die zeigt sich auch im optischen Design des Spiels. Auf den ersten Blick traut man seinen Augen nicht ganz, doch Limbo ist komplett in Graustufen gehalten. Farben gibt es nicht. Der Vordergrund wirkt wie ein Scherenschnitt im Schattenspiel. Im Hintergrund erkennt man detailverliebt gezeichnete Kulissen, die wie aus dem Nebel auftauchen. Über allem liegt ein dünner Filter, der das Bild alt wirken lässt. Der Junge selbst ist auch nicht mehr als eine schwarze Silhouette, von der nur die abstehenden Haarsträhnen zu erkennen sind. Lediglich seine Augen stechen hervor, denn sie glühen wie zwei weiße Punkte aus der tiefsten Dunkelheit.

Die Augen sind es auch, die das Spiel vorantreiben, denn in ihnen liest man die Motivation unseres Protagonisten. Die Entwickler haben es geschafft, in den Blick des Jungen die tapfere Entschlossenheit zu legen, die ihn antreibt, sich den Gefahren des Limbo zu stellen. Er macht den Jungen sympathisch und deshalb wollen wir ihm ans Ziel helfen.

Dass das nicht ganz einfach werden würde, war klar. Es wimmelt vor Gefahren, hinter jeder Ecke schlummert eine grausame Falle. Der kleine Held wird unerbittlich in die Mangel genommen. Da hätten wir zum Beispiel eine Riesenspinne, die uns den Weg versperrt. Treten wir ihr zu nahe, spießt sie uns mit ihren Beinen auf und wir müssen die Passage weiter vorne neu beginnen. Mit einer Bärenfalle gilt es, ihr die spitzen Beine auszureißen. Die Puzzles sind dabei immer logisch aufgebaut, jeder kann sie lösen, wenn er nur aufmerksam genug ist und etwas nachdenkt. Trotzdem wird der Junge regelmäßig das Zeitliche segnen – und das wird hässlich.

Beim Ableben des Protagonisten zeigt sich, dass Limbo definitiv kein Spiel für Kinder ist. Der Junge wird von Kreissägen zerfetzt, von Fallen enthauptet und Betonklötzen zerquetscht. Die Todesszenen sind blutig – aber eben nicht Splatter. Hier kommt dem Spiel die Graustufen-Optik zur Hilfe: Jeder Tod ist nur ein weiteres Schattenspiel vor der diesigen Kulisse, echte Gewalt wird nicht gezeigt. Aber gerade deshalb wirken die Tode des Jungen so schockierend, weil hier das Märchenhafte radikal entzaubert und vom Horror aufgefressen wird. Alptraumhaft.

Aber genau diese Atmosphäre ist es, um die Limbo sich dreht. Wir haben hier ein Gesamtkunstwerk bekommen, das bis ins letzte Detail designt wurde. Mit minimaler Optik und Spielelementen wird eine maximale Wirkung erzielt. Selbst die Musik folgt dem Credo „weniger ist mehr“ und kommt nur dann zum Vorschein, wenn es dem Spiel dient. Ansonsten wird das Geschehen von angespannter Stille getragen, in der nur die tapsenden Schritte des Jungen zu vernehmen sind.

Selbiges gilt auch für den Plot des Spiels, der ja simpler nicht sein könnte: „Bruder sucht Schwester.“ Limbo zeigt jedoch, dass es mehr für eine gelungene Geschichte eigentlich nicht braucht. Es gibt keine Verschwörungen, keine plötzlichen Überraschungen oder Plot-Twists kurz vor dem Ende. Auch keine Schwärme von Charakteren und Nebendarstellern, sondern nur einen kleinen Jungen gefangen in einer schattenhaften Zwischenwelt. Mehr Elemente sind nicht nötig für eine spannende Story, wenn sie mit Liebe zum Detail erzählt wird und Raum bekommt, sich zu entfalten.

Weniger ist manchmal eben alles.