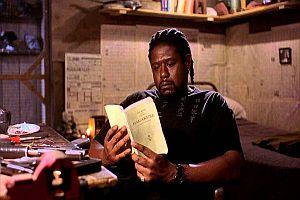

Jarmusch hatte eine sinfonische, eine hippe Persiflage im Sinn, den letzten Verbliebenen einer untergangenen und übergangenen Generation ein Mausoleum zu bauen. Dies ist ihm geglückt; "Ghost Dog" saugt an der Schwelle zu einem digitaleren (und damit kaum noch archaischen) Zeitumschwung, der sich in "Dead Man" bereits andeutete, die zentimetergenauen Nichtigkeiten auf, die zum traumlogischen Epos des Endlichen gedeihen: wandern, gleiten, schwimmen. In der Tat tastet sich Forest Whitaker durch eine nicht näher kategorisierbare, abgeblätterte Infantilwelt irgendwo zwischen postmodernem Cartoon und meditativem Identitätsdrama voran – er füttert Vögel, schleckt Schokoladeneis, liest Bücher, fährt ins Dunkel, ins Nichts, das linke Auge zu einer Jalousie verkniffen. Dieser heimelige Profisoldat ist ein Meister ausgetüftelter Bewegungen, und seine mythologische Lebensreise steht zugleich für jede geistige Reise, die Jarmuschs unvollkommene Eigenbrötler antreten. Fernab jeder ideologischen, sexuellen als auch kulturellen Beschränkung, verkuppelt der Film mit zunehmendem Interesse differente Geistesrichtungen. Ost und West, Sprachnot und Sprachübermut sind längst nicht mehr Indikatoren des Verständnisses, als im Vergleich dazu austauschbare, absolutistische Zweckvehikel. "Ghost Dog" erspürt das Seiende und Werdende im Fühlen und Schwingen von unterschwelligen Zeichen, die dem Menschen etwas Mystisches schenken und dieser genau aus diesem Grund für Jarmusch ewig unabgeschlossen und determiniert im Totenfluss verbleibt.

Originaltext