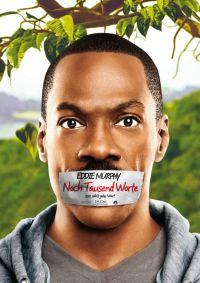

© Paramount Pictures / Eddie Murphy in “Noch tausend Worte”

Zugegeben, es ist eine gut gemeinte Prämisse: Man nehme eine schnell und viel sprechende Quasselstrippe wie Eddie Murphy und stecke sie in eine Komödie, in der es darum geht, dass diese Person nun nicht mehr sprechen darf. Aber was passiert, wenn man einen seit Jahren wenig erfolgreichen Komödianten wie Murphy mit dem Drehbuchautor von „Jack & Jill“ – mit allen Goldenen Himbeeren ausgezeichnet, die es zu verleihen gibt – und Brian Robbins, dem Regisseur von Kinoflops wie „Mensch, Dave!“, „Norbit“ und „Shaggy Dog“ paart? Dann bekommen die Kinogänger den Beweis geliefert, dass Eddie Murphy wirklich kein Wort mehr sprechen sollte. Bei seinem neuen Film sind jedenfalls auch tausend Worte noch viel zu viel.

In „Noch tausend Worte“ spielt Murphy den geschwätzigen Literaturagenten Jack McCall, der es mit seiner flinken Zunge nicht immer ganz ernst mit der Wahrheit nimmt. Um neue Geschäfte abzuschließen, schreckt er nicht davor zurück, seine potentiellen Kunden regelrecht an die Wand zu quatschen und diese mit leeren Worten über den Tisch zu ziehen. Als der egozentrische McCall dann allerdings seine dubiose, aber bisher erfolg- und wortreiche Masche an New Age-Guru Dr. Sinja (Cliff Curtis) praktiziert, kommt dieser ihm auf die Schliche und belegt ihn mit einem Fluch. Plötzlich sprießt in Jacks Garten ein magischer Baum, der bei jedem Wort, das er spricht, ein Blatt verliert. Mit großem Schrecken wird Jack nach und nach klar, dass mit dem letzten Blatt nicht nur der Baum, sondern auch er das Zeitliche segnen wird. Jack McCall war noch nie um Worte verlegen, doch jetzt muss er sich im Zaum halten. Denn mit den 1000 Blättern des Baumes bleiben ihm gerade noch 1000 Worte.

Kerry Washington (links) mit Eddie Murphy (rechts)

Es hilft dem Film nicht sonderlich weiter, dass der Zuschauer mit einem dramatischen Bild begrüßt wird. Denn auch wenn das zersprungene Bild von McCall und seiner Freundin im Vordergrund auftaucht, der kahle, blätterlose Baum ins Bild wandert und dann Eddie Murphy mit Klebeband über dem Mund zu sehen ist, im Gedanken den Satz sprechend „Wenn ich noch ein Wort sage, werde ich sterben“, wird der filmerfahrene Zuseher natürlich wissen, dass der Protagonist hier sicher nicht das zeitliche segnen wird. Es soll immerhin darum gehen, ein moralisches Ideal zu verbreiten und nicht einen schlechten Menschen vorzuführen. Um am Ende aber mit dem „Und die Moral von der Geschicht‘“-Holzhammer kommen zu können, bedarf es noch ein 90 Minuten langes Vorspiel, das als Zusammenfassung der Anfangsszene gesehen werden kann. Murphy spielt sich durch prekäre Situationen, beweist sein plapperndes Talent, nervt die Zuschauer und belügt die Nebendarsteller – sowohl in seinen eigenen vier Wänden, also auch auf der Arbeit, in einem Coffee Shop oder beim Psychiater, der Mann kennt keine Skrupel, dass werden die Zuschauer aber auch bereits nach den ersten fünf Minuten verinnerlicht haben. „I can talk anybody into doing anything“ wird da zum Leitsatz des Films.

Clark Duke als Eddie Murphys Assistent

Dafür setzt man Murphy in eine ganze Welt bestehend aus Worten, wo er sich dementsprechend austoben darf. In seinem Beruf sichtet McCall neue Skripte, bewertet ob das geschriebene Wort gut oder schlecht ist, darf darüber entscheiden welche Texte in Buchform erscheinen und welche auf ewig in ein dunkles Kämmerchen geschlossen werden. Derweil fügt sich sein Name – McCall – in das ständig klingelnde Mobiltelefon ein, immer Griffbereit, keine Mimik benötigt, verständigt er sich hierüber zumeist durch bloße Worte mit seinen diversen Geschäftspartnern. Ein Leben, das durch Worte geprägt wird. Der Film macht es sich hier nun also zur Aufgabe, den Worte-abhängigen Geschäftsmann seiner Alltagswelt zu berauben und hieraus die Komödie zu entwickeln. Wenn sie denn nur funktionieren würde. Man möchte Eddie Murphy gar nicht gänzliche Unlust vorwerfen, in wenigen Szenen kann er das schlecht konzipierte Drehbuch sogar auffangen, dann aber versinkt er in der Einöde, die aus dem Film einen erhobenen Zeigefinger machen möchte, der die moderne, schnelllebige Gesellschaft anprangert. Wo Paul Rudd und Jennifer Aniston in „Wanderlust“ noch freiwillig die Flucht aus der Großstadthölle suchten, wird Murphy hier durch einen magischen Baum dazu gezwungen, seinen Lebensstil zu überdenken – gedroht wird ihm mit dem Tod. Da bleiben nicht viele Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. Somit siegt hier die Spiritualität, der Glaube und die Natur über die emotionslose, hektische Realität und aus dem geschäftstüchtigen Einzelgänger wird ein liebender Familienvater gemacht, der lernen muss, auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen zu sein. In der Ruhe liegt die Kraft, die Natur ist wichtig und den Lebensabend sollte niemand alleine verbringen – nur wenn all diese Voraussetzungen gegeben sind, ist der Mensch wirklich glücklich. Jedenfalls möchte „Noch tausend Worte“ genau diese Feststellung hervorheben. Wenn Murphy am Ende mit seiner Familie im Vorgarten des neuen Familiensitzes herum tollt und sein ehemaliger Assistent seinen Job übernommen hat, fragt man sich dennoch, ob ein glückliches Leben zeitgleich auch ein Dasein in der Arbeitslosigkeit bedeutet. Hierüber möchte der Film aber keine weitere Auskunft geben.

„Noch tausend Worte“ könnte die Fortsetzung zu der 1997er Komödie „Der Dummschwätzer“ sein, in der Jim Carrey durch einen Zauber auf einmal keine Lüge mehr aussprechen konnte. Es sind Komödianten wie Carrey oder Murphy, die für solche Albernheiten zu haben sind. Das heißt nicht automatisch, dass sie solche Filme mit Glanzleistungen aufwerten können. Hier hat man nun fast die Vermutung, dass der Film nur entstanden ist, damit Eddie Murphy im Gespräch bleiben kann und nicht erneut in der Versenkung verschwindet.

Denis Sasse

”Noch tausend Worte”