Ein wichtiger Unterschied zwischen einem Blockbuster und einem richtig guten Film ist, dass bei letzterem gern auch mal ein paar Fragen offen bleiben dürfen. Dass man noch Tage damit beschäftigt ist, darüber nachzudenken, mit Freunden diskutiert – sich einfach mitreißen lässt.

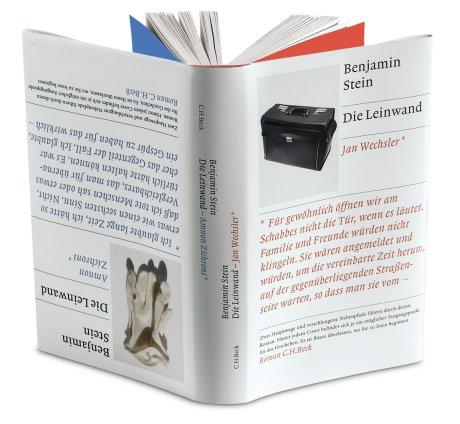

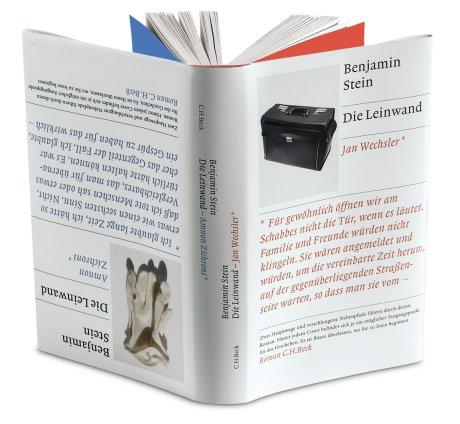

Und genau dies zeichnet auch Benjamin Steins Roman „Die Leinwand“ aus. Obwohl bei sorgfältigem Lesen und längerem Überlegen schon einige der Handlungsknoten aufgelöst werden können, bleiben einige Grundsätzlichkeiten doch völlig im Nebel der Unbestimmtheit verborgen. Aber das ist nicht die einzige Begründung dafür, dass es sich hierbei um einen ganz besonderen Roman handelt. Doch Halt! Der Plural ist hier angebracht, denn im Grunde genommen sind es zwei Bücher, die in einem gemeinsamen Einband daher kommen und verdreht bzw. gespiegelt gedruckt wurden. So kann man die beiden Geschichten, die anfangs kaum Bezug zueinander haben, auf verschiedene Weise lesen: Erst die aus der Sicht des Jan Wechsler, jüdisch-orthodoxer Schriftsteller und Verleger, der in München lebt und zu Beginn einen Koffer zugestellt bekommt, den er gar nicht vermisst, welcher aber mit einem in seiner eigenen Handschrift versehenen Adressanhänger versehen ist. Anschließend dann wendet man das Buch und liest die Lebensgeschichte des Amron Zichroni, ebenfalls orthodox lebender Jude, der die Gabe besitzt, die Gefühle und Erlebnisse seiner Mitmenschen am eigenen Leibe nachempfinden zu können, als wäre er selbst diese Person. Man kann aber auch nach jeweils einem Kapitel der einen wieder zur anderen Erzählung hinüber wechseln. Fragen entstehen ohnehin immer wieder, und erst gegen Ende, wenn beide Geschichten schließlich in der Mitte des Buches zusammenfinden, erschließen sich dem Leser die Gemeinsamkeiten und verbindenden Elemente. Doch wird, wie eingangs bereits erwähnt, längst nicht alles geklärt, was dem Werk indes keinen Abbruch tut.

Neben der spannenden Handlung und der interessanten Idee zweier aufeinander zulaufender Geschichten gibt es aber noch weitere Argumente, diesen Roman als absolut lesenswert zu empfehlen: Legt der Leser beispielsweise erst einmal seine Voreingenommenheit zur Orthodoxie beiseite, kann „Die Leinwand“ ganz bestimmt dazu beitragen, die Gründe dafür, dass viele Menschen (nicht nur religiöse) heute noch nach den Vorschriften der Urväter leben, besser verstehen. Dazu muss man weder gläubig noch jüdisch sein, sondern lediglich eine gewisse Offenheit mitbringen. Dann kann es gelingen, den teilweise völlig unverständlichen oder mystischen Bräuchen, Sitten und Verboten ein wenig näher zu kommen, und man ahnt, dass gerade in dieser schnelllebigen und verrückten Zeit das Einhalten bestimmter Vorschriften Sicherheit und Halt geben kann. Nun kann man zu Religion stehen, wie man will, und Keinem ist es zu verübeln, wenn er sich ganz von ihr abwendet, in Zeiten, in denen sich Bischöfe (wieder) Paläste bauen und sogar buddhistische Mönche von ihrer Friedlichkeit abrücken und Jagd auf Andersgläubige machen. Doch ist es schon bezeichnend, wenn Amron Zichroni, der ja nun aufgrund der konservativen Auslegung seines Glaubens weiß Gott einige Schwierigkeiten zu bewältigen hat, die uns allen völlig fremd sind, den „Ewigen“ immer als Gütigen erlebt und verstanden hat, während er im konservativen Christentum mit Verboten, Strafen und Angst vor der Hölle konfrontiert wurde.

Wie in den meisten Romanen so ist natürlich auch in diesem ein gutes Stück Autobiographie enthalten. Die völlig unreligiöse Ostberliner Kindheit im „kleinen Land“ etwa, die Hinwendung zum Judentum, der Umzug nach München und vieles Andere verbinden die Leben Jan Wechslers und Benjamin Steins. Dies macht „Die Leinwand“ zu einem authentischen Erlebnis, das oft mit ungeahnten Sprüngen den Geist des Lesers verwirrt, aber auch fesselt. Und wie recht häufig in der Literatur spielen auch hier andere Bücher für die Geschichte(n) eine Schlüsselrolle, und so nutzt Stein sehr geschickt die Kniffe des „Roman im Roman“: Es sind dies die „Aschentage“, eine autobiographische Erzählung des Geigenbauers Minsky (welche im Übrigen auf einem wahren Literaturskandal beruht, den Binjamin Wilkomirski mit seiner angeblichen Auschwitz-Vergangenheit seinerzeit auslöste) und die „Maskeraden“. Letzteres ist Jan Wechslers heftige Antwort auf die „Aschentage“, in denen er Minsky der Lüge bezichtigt und letztendlich dessen Leben zerstört, wie er sich später selbst eingestehen muss.

Auch wenn die vielen hebräisch-jüdischen Fachausdrücke im Text mitunter etwas anstrengen, so sollte man sich ruhig die Zeit nehmen, während der Lektüre hin und wieder das in der Mitte des Buches aufgeführte Glossar zu nutzen. Das bereichert das Allgemeinwissen und trägt zum besseren Verständnis bei. Und nach der durchaus auch vergnüglichen Lektüre dieses Romans wird man sicher beim nächsten New-York-Besuch oder der kommenden Israelreise mit einem wohlwollenden und wissenden Blick auf die Schwarzhüte mit ihren Löckchen schauen. Was dann auch ganz im Sinne von Lessings weisem Nathan wäre.

Und genau dies zeichnet auch Benjamin Steins Roman „Die Leinwand“ aus. Obwohl bei sorgfältigem Lesen und längerem Überlegen schon einige der Handlungsknoten aufgelöst werden können, bleiben einige Grundsätzlichkeiten doch völlig im Nebel der Unbestimmtheit verborgen. Aber das ist nicht die einzige Begründung dafür, dass es sich hierbei um einen ganz besonderen Roman handelt. Doch Halt! Der Plural ist hier angebracht, denn im Grunde genommen sind es zwei Bücher, die in einem gemeinsamen Einband daher kommen und verdreht bzw. gespiegelt gedruckt wurden. So kann man die beiden Geschichten, die anfangs kaum Bezug zueinander haben, auf verschiedene Weise lesen: Erst die aus der Sicht des Jan Wechsler, jüdisch-orthodoxer Schriftsteller und Verleger, der in München lebt und zu Beginn einen Koffer zugestellt bekommt, den er gar nicht vermisst, welcher aber mit einem in seiner eigenen Handschrift versehenen Adressanhänger versehen ist. Anschließend dann wendet man das Buch und liest die Lebensgeschichte des Amron Zichroni, ebenfalls orthodox lebender Jude, der die Gabe besitzt, die Gefühle und Erlebnisse seiner Mitmenschen am eigenen Leibe nachempfinden zu können, als wäre er selbst diese Person. Man kann aber auch nach jeweils einem Kapitel der einen wieder zur anderen Erzählung hinüber wechseln. Fragen entstehen ohnehin immer wieder, und erst gegen Ende, wenn beide Geschichten schließlich in der Mitte des Buches zusammenfinden, erschließen sich dem Leser die Gemeinsamkeiten und verbindenden Elemente. Doch wird, wie eingangs bereits erwähnt, längst nicht alles geklärt, was dem Werk indes keinen Abbruch tut.

Neben der spannenden Handlung und der interessanten Idee zweier aufeinander zulaufender Geschichten gibt es aber noch weitere Argumente, diesen Roman als absolut lesenswert zu empfehlen: Legt der Leser beispielsweise erst einmal seine Voreingenommenheit zur Orthodoxie beiseite, kann „Die Leinwand“ ganz bestimmt dazu beitragen, die Gründe dafür, dass viele Menschen (nicht nur religiöse) heute noch nach den Vorschriften der Urväter leben, besser verstehen. Dazu muss man weder gläubig noch jüdisch sein, sondern lediglich eine gewisse Offenheit mitbringen. Dann kann es gelingen, den teilweise völlig unverständlichen oder mystischen Bräuchen, Sitten und Verboten ein wenig näher zu kommen, und man ahnt, dass gerade in dieser schnelllebigen und verrückten Zeit das Einhalten bestimmter Vorschriften Sicherheit und Halt geben kann. Nun kann man zu Religion stehen, wie man will, und Keinem ist es zu verübeln, wenn er sich ganz von ihr abwendet, in Zeiten, in denen sich Bischöfe (wieder) Paläste bauen und sogar buddhistische Mönche von ihrer Friedlichkeit abrücken und Jagd auf Andersgläubige machen. Doch ist es schon bezeichnend, wenn Amron Zichroni, der ja nun aufgrund der konservativen Auslegung seines Glaubens weiß Gott einige Schwierigkeiten zu bewältigen hat, die uns allen völlig fremd sind, den „Ewigen“ immer als Gütigen erlebt und verstanden hat, während er im konservativen Christentum mit Verboten, Strafen und Angst vor der Hölle konfrontiert wurde.

Wie in den meisten Romanen so ist natürlich auch in diesem ein gutes Stück Autobiographie enthalten. Die völlig unreligiöse Ostberliner Kindheit im „kleinen Land“ etwa, die Hinwendung zum Judentum, der Umzug nach München und vieles Andere verbinden die Leben Jan Wechslers und Benjamin Steins. Dies macht „Die Leinwand“ zu einem authentischen Erlebnis, das oft mit ungeahnten Sprüngen den Geist des Lesers verwirrt, aber auch fesselt. Und wie recht häufig in der Literatur spielen auch hier andere Bücher für die Geschichte(n) eine Schlüsselrolle, und so nutzt Stein sehr geschickt die Kniffe des „Roman im Roman“: Es sind dies die „Aschentage“, eine autobiographische Erzählung des Geigenbauers Minsky (welche im Übrigen auf einem wahren Literaturskandal beruht, den Binjamin Wilkomirski mit seiner angeblichen Auschwitz-Vergangenheit seinerzeit auslöste) und die „Maskeraden“. Letzteres ist Jan Wechslers heftige Antwort auf die „Aschentage“, in denen er Minsky der Lüge bezichtigt und letztendlich dessen Leben zerstört, wie er sich später selbst eingestehen muss.

Auch wenn die vielen hebräisch-jüdischen Fachausdrücke im Text mitunter etwas anstrengen, so sollte man sich ruhig die Zeit nehmen, während der Lektüre hin und wieder das in der Mitte des Buches aufgeführte Glossar zu nutzen. Das bereichert das Allgemeinwissen und trägt zum besseren Verständnis bei. Und nach der durchaus auch vergnüglichen Lektüre dieses Romans wird man sicher beim nächsten New-York-Besuch oder der kommenden Israelreise mit einem wohlwollenden und wissenden Blick auf die Schwarzhüte mit ihren Löckchen schauen. Was dann auch ganz im Sinne von Lessings weisem Nathan wäre.