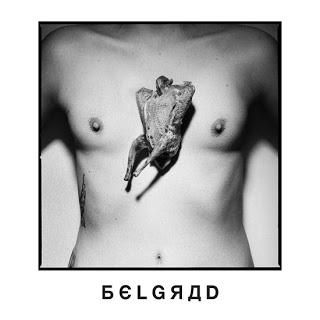

Fast, ja fast wäre das Album der so großartigen wie ungewöhnlichen Band BELGRAD im vergangenen Jahr unerwähnt geblieben. Großartig, weil von einer unbedingten Ernsthaftigkeit getrieben, klanglich beeindruckend vielschichtig und wohlüberlegt. Ungewöhnlich, weil sich mit diesem Quartett Städte, Generationen, Lebensläufe, Ideen auf eine Art treffen und mischen, die so wohl einmalig in Deutschland ist. Also haben wir das gleichnamige Debüt mit schlechtem Gewissen und völlig verdient in die Inventurliste 2017 geholt und versucht, einen der Musiker an die Strippe zu bekommen. Schwierig genug in der Zeit zwischen den Feiertagen, daß es Leo Leopoldowitsch, vor einiger Zeit aus Dresden nach Königs Wusterhausen in den Dunstkreis Berlins gezogen, dann – den holprigen Brandenburger Mobilfunknetzen zum Trotz – so viel Spaß gemacht hat, war nicht zu unbedingt zu erwarten. Um so erfreulicher: Es entspann sich ein Gespräch, das schnell in die Tiefe ging, Grundsätzliches nicht scheute und wohl auch deshalb so gut funktionierte, weil beide Seiten auf ähnliche Erfahrungen vor, während und nach dem Mauerfall zurückblicken konnten. In der kommenden Woche starten BELGRAD ihre Tour, wer die Band noch nicht kennengelernt hat, sollte hier und natürlich live vor Ort schleunigst damit anfangen.

Fast, ja fast wäre das Album der so großartigen wie ungewöhnlichen Band BELGRAD im vergangenen Jahr unerwähnt geblieben. Großartig, weil von einer unbedingten Ernsthaftigkeit getrieben, klanglich beeindruckend vielschichtig und wohlüberlegt. Ungewöhnlich, weil sich mit diesem Quartett Städte, Generationen, Lebensläufe, Ideen auf eine Art treffen und mischen, die so wohl einmalig in Deutschland ist. Also haben wir das gleichnamige Debüt mit schlechtem Gewissen und völlig verdient in die Inventurliste 2017 geholt und versucht, einen der Musiker an die Strippe zu bekommen. Schwierig genug in der Zeit zwischen den Feiertagen, daß es Leo Leopoldowitsch, vor einiger Zeit aus Dresden nach Königs Wusterhausen in den Dunstkreis Berlins gezogen, dann – den holprigen Brandenburger Mobilfunknetzen zum Trotz – so viel Spaß gemacht hat, war nicht zu unbedingt zu erwarten. Um so erfreulicher: Es entspann sich ein Gespräch, das schnell in die Tiefe ging, Grundsätzliches nicht scheute und wohl auch deshalb so gut funktionierte, weil beide Seiten auf ähnliche Erfahrungen vor, während und nach dem Mauerfall zurückblicken konnten. In der kommenden Woche starten BELGRAD ihre Tour, wer die Band noch nicht kennengelernt hat, sollte hier und natürlich live vor Ort schleunigst damit anfangen.Im Gegensatz zu jüngeren Bands habt Ihr, überspitzt formuliert, richtige Biografien vorzuweisen. Ist das für ein Projekt wie das Eure eher von Vorteil oder kann sich das auch als schwierig erweisen?

Im Grunde ist es beides, es kommt aber immer darauf an, was man will. Wenn man zum Beispiel wie ich ein nicht ganz so guter Musiker ist, aber viele Ideen hat, müsste man allein sehr viel mehr Kraft aufwenden, um das alles umzusetzen. Wenn du dann aber jemanden triffst, der fast doppelt so alt ist wie du und der schüttelt das einfach so aus dem Ärmel, ist das schon eine tolle Sache. Und das meint nicht nur musikalische, sondern durchaus auch organisatorische Dinge. Da ist es sehr hilfreich, wenn du hörst, dass bestimmte Dinge vor zwanzig Jahren schon keine so gute Idee waren und man den Fehler deshalb nicht zum zweiten Mal machen muss.

Trotzdem ist man mit der Bezeichnung Supergroup heute schnell in der entsprechenden Schublade verschwunden …

Stimmt. Wir wollten uns aber ganz grundsätzlich nicht darauf reduzieren lassen, in welchen Bands und Projekten wir vorher unterwegs waren – Stephan [Mahler, zuvor Drummer bei Slime] gibt aus diesem Grund konsequenterweise überhaupt keine Interviews mehr – weil es sich viele Leute doch sehr einfach machen mit Kategorien und Begriffen. Tatsächlich gibt es ja nicht so viele Bands, wo so unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen, für unseren Teil würde ich aber mal behaupten, ist das eine gute Sache.

Jetzt habt Ihr nicht nur altersmäßig unterschiedliche Erfahrungen, sondern kennt qua Lebenslauf auch verschiedene Systeme, den Osten und den Westen vor und nach der Wende also. Auch da die Frage, ob sich die Jüngeren nicht einfacher tun, so ganz ohne Vorbehalte und passende Schablonen?

Gute Frage. Denn komischerweise behalten die Leute mit den Schablonen häufiger Recht (lacht) - zumindest ist das meine Erfahrung. Also hinderlich ist es auf keinen Fall, mehr zu wissen und zu kennen. Wenn jeweils jeder bereit ist, etwas anderes zuzulassen, man nicht stur auf dem eigenen Standpunkt beharrt und auch willens ist, Fehler zu erkennen und zuzugeben, dann kann eigentlich kein großer Schaden entstehen, dann ist das nur eine Bereicherung. Ronny [Ron Henseler] und Stephan haben sicherlich eine Menge mehr und anderes erlebt, nehmen das aber nie als absolutes Maß, sondern lassen sich gern auch vom Gegenteil überzeugen. Und genauso geht es uns Jüngeren in der Band, wir sagen ja auch nicht „Lass die Alten mal labern!“, sondern sind ihrer Sichtweise gegenüber aufgeschlossen, das ist eigentlich die beste Sache, die dir passieren kann.

Aus den unterschiedlichen Orten wie Hamburg, Berlin, Dresden und Zeiten kommen ja wegen der verschiedenen Erfahrungen sicher auch verschiedene Meinungen – ist der gemeinsame Nenner hier das wichtigste oder ist der Dissens auch förderlich?

Also der gemeinsame Nenner ist natürlich schon sehr wichtig, den muss man sich aber nicht ständig ins Gedächtnis rufen, der kommt von ganz allein. Wir sind ja von beiden Seiten durch Züge linker Politik geprägt. Und wenn wir dann doch über verschiedene Erlebnisse und auch Standpunkte sprechen, dann behauptet keiner von uns, das oder der eigene wäre das einzig Richtige – wie das ja leider oft in den Ost/West-Diskussionen vorkommt.

Zum Album und seinen Songs, Texten: Man liest von Euch, dass Ihr Erklärungen, Deutungen Eurer Arbeit eigentlich nicht so mögt?

Das ist so nicht ganz richtig. In der Zeit, in der ich Musik mache, habe ich gemerkt, dass man es nur auf zweierlei Weise machen kann – entweder man befasst sich sehr ausführlich damit oder man lässt es ganz bleiben. Auf der Bühne in dreißig Sekunden den Inhalt eines Songs zu thematisieren, kann nicht funktionieren, da hält man besser die Klappe. Anders ist es, wenn man wie hier die Zeit dazu hat, da macht es durchaus Sinn. Ich könnte locker zu jedem Stück der Platte zwanzig Minuten und mehr erzählen, aber der Rahmen muss halt passen, sonst wird man dem Ganzen nicht gerecht.

Täuscht der Eindruck, oder wollt Ihr mit dem Bandnamen und den einzelnen Titeln den Begriff „Osten“ bewusst weiter als bis zur deutschen Grenze fassen?

Unbedingt. Es ist ja bekannt, dass Hendrik [Rosenkranz] und ich uns im Rahmen der Osteuropa-Tour meiner anderen Band Dikloud getroffen haben, wir waren auch zuvor oft im Osten unterwegs, in der Ukraine, in Russland, Ungarn, Rumänien, und die Eindrücke dort spiegeln sich schon in meiner und jetzt auch unserer Musik wieder. Das ist jetzt zwar kein übergreifendes Konzept für unsere Band, da kann sich auch schnell etwas Anderes, Neues ergeben, aber es ist schon etwas, was uns umtreibt.

Eure Platte kommt allgemein sehr düster daher und spiegelt sehr offenkundig die Situation hier im Land und über die Grenzen hinaus. Mit fast dreißig Jahren im Rückspiegel – ist denn die deutsche Einheit tatsächlich schiefgelaufen?

Eure Platte kommt allgemein sehr düster daher und spiegelt sehr offenkundig die Situation hier im Land und über die Grenzen hinaus. Mit fast dreißig Jahren im Rückspiegel – ist denn die deutsche Einheit tatsächlich schiefgelaufen?Wenn man es als Ausgang im Kampf der Systeme betrachtet, ist das schon eine sehr interessante Sache, die mich sehr beschäftigt und auf die ich deshalb auch sehr gern antworte. Historisch gesehen ist die in Russland und anderen osteuropäischen Ländern entwickelte Idee von einem anderen Gesellschaftskonzept und die darauffolgende Umsetzung mehr als an die Wand gefahren. Wobei für mich nach wie vor die Idee selbst keine schlechte, sondern eine höchst demokratische war und ist. Das ändert nichts daran, dass das Prinzip der Mehrheitsentscheidung grundsätzlich das richtige ist, um Fehlentwicklungen in einer Gesellschaft frühzeitig zu korrigieren. Schwierig wird es immer dann, wenn die Mehrheit von einer Minderheit ausgeschlossen wird – ein Problem, das mir im real existierenden Sozialismus damaliger Prägung genauso begegnet ist wie im kapitalistischen Pendant. Und die Tragik bestand und besteht eigentlich darin, dass sich beide Systeme eigentlich ziemlich ähnlich waren und sind. Und deshalb die Enttäuschung nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems um so größer war, als man gemerkt hat, die Unterschiede sind gar nicht so groß wie gedacht.

Das ist doch genau der Punkt, wo Euer Song „Westen“ ansetzt?

Ja. Eigentümlicherweise haben viele in dieses Stück die Flüchtlingsthematik hineininterpretiert. Aber es geht hier vielmehr um unmittelbare, durchaus auch materielle Dinge, um das diffuse, sehnsüchtige Gefühl, nach dem Umbruch zu etwas Neuem zu gelangen und dann festzustellen, dass es dieses Neue gar nicht gibt, das also das Neue wieder fast das Alte ist. Diese Enttäuschung spiegelt der Song.

Ein anderes Stück – „Eisengesicht“ – beschreibt den verhärteten, fast schon entmenschlichten Blick eines frustrierten Losers, vielleicht auch Schlägers. Dennoch klingt im Text auch Mitleid, Mitgefühl an. Geht Euch das zu weit oder gibt es solche Momente?

Der Gedanke ist natürlich nachvollziehbar und richtig. Denn kein Mitleid mit diesen Menschen zu haben, das geht eigentlich nur aus dem Trotz der Vorstellung heraus, wie Menschen zu sein haben. Doch jeder Mensch ist eben genau so wie er ist. Ich habe früher zu meinen Punk-Zeiten weitaus wütendere Songs geschrieben, bin da aber heute viel zurückhaltender, weil es mir mittlerweile zu einfach scheint, sich schnell zum Richter aufzuschwingen. Ich fühle mich damit auch nicht mehr so gut. Diese Menschen, die ich da versuche zu umschreiben, sind ja häufig von Angst, Unsicherheit und Selbstzweifeln getrieben und das sollte man nie vergessen. Diese Leute funktionieren immer auf verschiedenen Ebenen und selbst wenn sie gewalttätig werden, dann ist das zwar nichts, was man einfach so hinnehmen sollte, aber man darf auch nicht aus dem Blick verlieren, wo sie herkommen, was sie in ihrem Leben erfahren haben. Man kann sich, auch wenn man eine Sache ablehnt, immer um Verständnis bemühen.

Auch in „Niemand“, einem weiteren Song der Platte, geht es um Ausgrenzung, Missverständnis, um die eigene Biografie, die plötzlich nichts mehr wert sein soll. Gibt es persönliche Erfahrungen, die da hineinspielen?

Da gibt es eine kleine Geschichte zu. Ich komme ja ursprünglich aus Weißwasser und mit dieser Stadt verbinden mich viele gute und schlechte, in jedem Falle aber sehr prägende Erinnerungen, sie hat mich, auch wenn ich später dort war, nie wirklich losgelassen. Vor ein paar Jahren war ich wieder dort, weil ich für ein Fotoprojekt Jugendliche fotografieren und interviewen wollte, was dann in eine Ausstellung münden sollte. Das ist dann leider nichts geworden, weil die Ausbeute zu gering war – viele der Arbeiten sind aber ins Booklet der Vinyl-Version des letzten Dikloud-Albums eingeflossen. Als ich aber damals durch die Stadt gegangen bin, habe ich einen Typen kennengelernt, der meinen verstorbenen Vater persönlich gekannt hat und ich bin dann tatsächlich lange mit ihm dagesessen, habe Wein aus dem Tetrapack getrunken und einfach nur zugehört. Würde man es böse meinen, dann waren das einfach nur ein paar Minuten mit einem traurigen Alkoholiker. Aber diese Begegnung, so zufällig sie war, hat mich sehr zu Nachdenken angeregt und berührt. Und daraus ist dann der Text zum Song entstanden.

Das Video dazu, mit all seinen zusammengeschnittenen Paradeszenen aus dem ostdeutschen Alltag, kann natürlich auch schnell missverstanden werden. Wie schwierig ist es dann, nicht die Ostalgiewelle zu reiten, eben nicht zu verklären, sondern bei der Wahrheit zu bleiben?

Die Gefahr sehe ich genauso. Aber zu diesem Thema fällt mir ein Zitat des Physikers Heinz von Foerster ein: „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.“ Das Video hat ein Freund von uns [Felix Schmid] geschnitten, der über die Hintergründe des Songs, so wie ich sie jetzt erzählt habe, nichts wusste. Vielleicht hat er ganz andere Dinge empfunden beim Anhören als wir. Aber trotz des Risikos – und nichts liegt mir ferner, als die Vergangenheit zu glorifizieren – haben wir es dann so gelassen, weil wir die Bilder einfach passend fanden …

… wenn man dem Text zuhört, ist ein Missverständnis ohnehin schwer möglich, weil die Worte ja die Bilder brechen …

Absolut. Und das ist ja auch das Schöne, wenn aus dieser Mischung von Worten und Bildern, die auf den ersten Blick nicht zueinander passen wollen, neue Gedanken, Anregungen entstehen – das ist immer eine Bereicherung.

Das Visuelle spielt bei Euch ohnehin auch eine große Rolle. Vier Videos zu vier Songs, alle sehr verschieden und jedes einzelne für sich genommen spannend. Am beeindruckendsten vielleicht der Clip zu „Osten“, die Brandbilder, die man mit Kriegsbildern assoziiert, das tanzende Kind – wie seid Ihr auf die Idee gekommen?

Das war tatsächlich ein großer Waldbrand in den USA, vor zwei oder drei Jahren von einem Typen mit einer Dashcam aufgenommen bei dem Versuch mit seinem Pick-Up da rauszukommen. Als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir: ‘Das ist die Hölle, wäre ich ein Christ, dann würde ich mir so die Hölle vorstellen!‘ …

… aber man kommt irgendwie sofort auf den falschen Dampfer, sieht Krisengebiete im früheren Jugoslawien …

Genau. Und da sind wir ja wieder bei „Niemand“. Denn oberflächlich betrachtet ist das natürlich Krieg, nur sieht man keine einzige Waffe, keine Kämpfer. Alles läuft im Kopf ab und braucht keine zusätzlichen Erläuterungen, keine Hinweise.

Das Album als Ganzes ist etwas unbedingt Ernstes geworden, keine Ironie nirgends, keine Metaebenen, in denen man sich verstecken könnte, sondern alles dunkel, aber sehr klar?

Nichts liegt uns ferner, als Easy-Listening zu produzieren, das hört man überall, im Radio, im Netz, das langweilt nicht nur, das nervt richtig. Und diese angebliche Unschärfe, die mancher mit unseren Songs verbindet, die ist eben nicht da. Man braucht wirklich nur einen ganz kurzen Moment der Ruhe, und dann erschließt sich wirklich alles. Das geht natürlich nur dann, wenn du nicht dem Zwang unterworfen bist, damit Geld verdienen zu müssen, wenn du nicht bei jeder Idee überlegen musst, wie die Leute wohl damit umgehen. Wenn dir aber die Kunst, die Emanzipation wichtiger ist, dann hast du ungeahnte Möglichkeiten, das auszuschöpfen, dann bist du frei.

BELGRAD sind: Ron Henseler und Stephan Mahler (beide Hamburg), Leo Leopoldowitsch und Hendrik Rosenkranz (Dresden/Berlin), das Debütalbum „BELGRAD“ ist im September 2017 beim Label Zeitstrafe erschienen.

17.01. Wiesbaden, Schlachthof

18.01. Hannover, Lux

19.01. Chemnitz, Atomino

20.01. Hamburg, Prinzenbar

21.01. Berlin, Berghain Kantine

23.01. Trier, Ex-Haus

24.01. Düsseldorf, Tube

25.01. Karlsruhe, Substagecafé

26.01. Köln, Stereo Wonderland

27.01. Münster, Gleis 22

29.01. München, Backstage

30.01. Zürich, Dynamo

31.01. Stuttgart, Juha West

01.02. Oberhausen, Druckluft

02.02. Leipzig, Neues Schauspiel

03.02. Dresden, Scheune