Heute Morgen, als ich gerade friedlich meinen Kaffee schlürfe, einen marmeladengefüllten Doughnut verspeise (der mir eher wie ein flachgedrückter Berliner aussieht, und daher zwischen mir und meinem Engländer mal eben einen kleinen Disput über die Beschaffenheit des Kringelgebäcks auslöste) und rein beruflich über ein paar Texten brüte, klingelt mein Handy. Als ich rangehe, vernehme ich eine vertraute Frauenstimme. Die Mama meines Engländers hat wichtige Neuigkeiten für mich: “Steffi, bitte vermeide es, heute rauszugehen. Sie haben Warnungen ausgesprochen. Die Luftverschmutzung ist derzeit so hoch, dass immer mehr Menschen Atemwegserkrankungen erleiden. Ich sorge mich um deine Lunge. Du könntest fünf Minuten im Garten spazieren gehen, wenn du magst, aber bitte keine ausgedehnten Spaziergänge heute.”

Okay, das klingt etwas bedenklich und ich muss mich erstmal sammeln. Dazu muss ich sagen, dass ich seit ein paar Tagen einen netten grippalen Infekt zu Besuch habe, der seit Wochen immer wieder aufkeimt. Das könnte natürlich die optimale Erklärung sein. Ich beruhige die besorgte Frau Mama und verspreche, ganz gemütlich im Haus zu bleiben (was ich als Homeoffice-Insasse zweifelsohne auch so getan hätte).

Späte Rache

Als ich später auf die Webseite des englischen Gesundheitsamtes stoße, erfahre ich, dass zur Zeit Saharawinde rötlichen Wüstensand nach England treiben. Im Süden, um London, sei es wohl noch weitaus schlimmer und die EU-Kommission zeigt dem britischen Premier schon den erhobenen Zeigefinger. Bisher sind diese Staubwolken wohl immer in Südeuropa, sprich Spanien, Griechenland und so weiter hängengeblieben, doch irgendwie dringen sie jetzt bis England vor. Hinzu kommt eine Welle schadhaften Industriesmogs aus Kontinentaleuropa, der sein Übriges tut.

Ein wenig schmunzeln muss ich da schon, weil ich mir denke, dass das Königreich jetzt wohl die Rechnung dafür bekommt, dass es im Zeitalter der industriellen Revolution einst den Schmutz aus den eigenen Schornsteinen nach Europa blies. Jetzt ist es eben mal umgekehrt. Gut, dann lasse ich heut mal die Heckenschere links liegen und halte die Fenster geschlossen. Mein Engländer, den ich per Whatsapp unterrichte, sieht die Sache halb so wild: “Hmmm …, I think it’s fine.” Nun vermute ich mal, er meint damit, es sei alles nur Panikmache und nicht, ach, das bisschen Staub bringt uns schon nicht um und wenn, wirds schon nicht so schlimm werden. Ich sehe die Sache jetzt nicht mehr so kritisch, frage mich aber, ob Katzen auch Lungenentzündungen bekommen können, und lasse die Tür doch besser zu.

Hier gibt’s was umsonst

Und da sind wir auch schon mitten drin in der Gesundheitsthematik. Alles fing damit an, dass ich letztens noch mal für zwei Wochen nach Berlin geflogen bin, um meinen dritten Weisheitszahn von einem deutschen Zahnarzt herausoperieren zu lassen. Immerhin zahlte ich noch kräftig für die deutsche Krankenkasse und war mit dem deutschen Ärztesystem eben im Ganzen besser vertraut. Als ich jedoch in der anschließenden Genesungsphase im Haus meiner Mama einen Brief meiner Krankenkasse überreicht bekam, wurde mir ganz mulmig zumute. Die Künstlersozialkasse war für mich bisher doch recht kostengünstig, aber da mein Einkommen im vergangenen Jahr (die Steuern übrigens auch) ein klein wenig gestiegen war, stand da nun ein mehrstelliger Betrag, der mir so gar nicht gefiel. Wenn ich nicht in die Pleite rutschen wollte, musste ich mir also schleunigst etwas überlegen.

Also beschäftigte ich mich mal näher mit dem englischen Gesundheitssystem. Und siehe da, die Lösung liegt so nah. In England gibt es nämlich ein staatliches Gesundheitswesen, das eine kostenlose Grundversorgung für alle Bürger, ob arm oder reich, bereitstellt. Na wenn das keine sozialistische Grundeinstellung ist. Der National Health Service existiert seit 1948 und finanziert sich zum größten Teil aus Steuern und Sozialabgaben. Einzig für Medikamente und Zahnbehandlungen wird eine Zuzahlung fällig. Doch das kostenlose System hat natürlich seinen Preis. Lange Wartezeiten, baufällige Kliniken, unterversorgte Praxen. Reformbemühungen bestehen seit dem Jahr 2000, aber an vielen Stellen krankt das System nach wie vor. Patienten mit etwas mehr Talern in der Tasche können aber eine Zusatzversicherung abschließen, die zumindest den Platz auf der Warteliste verkürzen kann.

Ein politisch inkorrekter Fragebogen

Um eine Versorgung beim Hausarzt zu bekommen, ist zunächst einmal die Registrierung in einer Praxis notwendig. Aber halt, aussuchen kann man sich den Typen nicht, der einem in den Hals schaut. Allein die Postleitzahl entscheidet, welcher Hausarzt den Patienten aufnimmt. Ich entschließe mich, die Registrierung gemeinsam mit der Mama meines Engländers durchzuführen und so begeben wir uns eines Tages guter Dinge in das Gesundheitszentrum in Slaithwaite, um mich anzumelden.

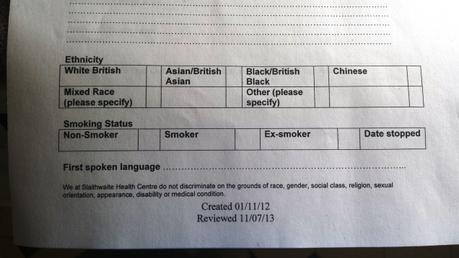

Als wir die Praxis betreten, bin ich überrascht, wie groß und vor allem leer der Wartebereich ist. Ich hätte eine Horde schnaubender, vom Fieber geschüttelter Engländer erwartet, die hier mal die Etikette an den Nagel gehängt, mit polierten Schuhen (so viel Zeit muss sein) um die Sitzplätze raufen. An der Rezeption empfängt man uns herzlich und wenig später nimmt eine der Rezeptionistinnen, ich glaube ihr Name ist Audrey, mit uns auf den Bänken Platz. Sie überreicht mir einen dicken Fragebogen und bittet mich, dort allerlei persönliche Daten zu meinem Gesundheitszustand aufzulisten. Nach ein paar mir einleuchtenden Zeilen stoße ich mit Verwunderung auf eine Frage, die ich mir in einer deutschen Praxis beim besten Willen nicht vorstellen kann. Ich mag sie vor lauter Empörung gar nicht wiederholen und habe sie daher einmal abfotografiert:

Hm, ohne Worte.

Hm, ohne Worte.

Ich muss zugeben, ich bin doch etwas irritiert, vor allem auch, dass mir der folgende Hinweis weismachen will, dass Ethnizität und Hautfarbe natürlich keine wirkliche Rolle spielen. Ist das zu fassen? Ich kreuze stirnrunzelnd alles ordnungsgemäß an. Dann taucht Audrey wieder neben mir auf und geht den ausgefüllten Bogen nochmals mit mir durch. Und dann verblüfft sie mich ein weiteres Mal. Zuerst fragt sie mich, ob ich ein Visum hätte. Das verneine ich, denn schließlich bin ich ja EU-Bürger.

Und dann fragt sie mich tatsächlich, ob Deutschland in der EU sei. Das macht mich so sprachlos, dass ich zunächst gar nicht weiß, was ich antworten soll. Ich meine, selbst wenn man auf einer Insel lebt, und das auch noch weit im Norden, so muss man doch irgendwann mal auf eine winzige Nachricht aus der Außenwelt stoßen, und sei es beim Vorbeirauschen am örtlichen Kiosk. Deutschland in der EU? Nein, wer hätte das gedach! Ich nehme es ihr nicht krumm, frage mich aber schon, ob ich den Ärzten hier wirklich vertrauen kann.

Der Erstpatientencheck

Nachdem also die Formalitäten bereinigt sind, wäre nur noch zu klären, ob man mir eine nationale Gesundheitsnummer besorgen kann. Hierzu solle ich mich doch in den nächsten Tagen noch einmal melden. Das tue ich auch. Audrey erklärt mir telefonisch, dass alles auf dem Weg sei. Allerdings müsste ich nochmal für einen Erstpatientencheck in die Praxis kommen. Eine Schwester würde dann meinen allgemeinen Gesundheitszustand überprüfen. Soweit so gut. Wie ich die Dame dann weiterverstehe, solle ich an der Rezeption nach einem Becher für die Urinprobe fragen und ich müsste dann den ersten Morgenurin zur Prüfung abgeben. Den Termin legt sie mir auf Dienstag, zehn Uhr. Mein lieber Himmel, nun überlege ich stark, wann eigentlich so ein Morgen beginnt. Würde man beispielsweise um fünf Uhr früh dringend mal aufs Örtchen müssen, so hätte man eventuell die Sache vermasselt oder muss eben warten, bis die Uhr zehn schlägt. Das versetzt mich schon wieder in wilde Grübeleien, und als der Tag ran ist, muss ich nachts noch nicht mal auf Toilette.

Allerdings wird es gegen acht Uhr schon brenzliger. Aber ich halte tapfer durch. Trinke keinen Kaffee, nicht einen Tropfen. Dann laufe ich mit verkniffenem Gesäß Richtung Praxis. Dort nehme ich im diesmal ziemlich gut gefüllten Wartezimmer Platz, versäume es allerdings nach dem Becher zu fragen. Dann ruft mich die Schwester ins Sprechzimmer.

Eine gute halbe Stunde dauert das Prozedere. Sie fragt meine gesamte Familienkrankheitsgeschichte ab, meine Lebensweise und Ernährungsgewohnheiten. Dann geht es auf die Waage, die mir ein Ergebnis entgegenschlägt, dass ich mal auf die fehlende Eichung schiebe. Dann wird noch fix die Körpergröße ermittelt, Blutdruck gemessen. Na ja, das Übliche. Während mich die Schwester weiter abfragt, schaue ich mich genauer im Raum um. Es wirkt alles zugegebenermaßen etwas rumpelig, unaufgeräumt, nicht überpenibel steril und an der Fensterfront stehen drei mittelgroße Tonnen, die nach verdächtigem Bioabfall aussehen. Ich möchte gar nicht wissen, was darin aufbewahrt wird und wende mich mit großen Augen ab. Nach einer halben Stunde ist alles vorüber. Ach ja, und die Urinprobe könne ich vorbeibringen, wann immer es mir passt. Freundlich blinzelnd händigt sie mir ein winziges schmales Becherchen mit Schraubverschluss aus und ich frage mich, wie das einer treffen soll. Aber gut, das wäre erledigt.

Als ich auf der Straße stehe, fällt mir wieder ein, dass ich mal dringend wohin gemusst hätte, aber ich verzichte darauf zurückzugehen und mache mich eiligen Schrittes auf den Heimweg.